России нужна антипаразитическая революция

Юрий Болдырев

Предпервомайские тезисы о мировоззренческой базе необходимых преобразований

В прошлой статье «Есть ли альтернатива новой „кудриномике“?» я ограничился десятью тезисами об институциональном обеспечении необходимой реиндустриализации страны, без расшифровки ряда важных пунктов. Сейчас остановлюсь на этой расшифровке.

При этом, под термином «революция» я здесь подразумеваю не насилие, а, прежде всего, революцию в умах. И, тем более, не действия антиконституционные. Напротив — защиту основ конституционного строя: это первая глава — первые пятнадцать статей Конституции. А также защиту конституционной идеи социального государства, на что также обращаю внимание в преддверие Дня солидарности трудящихся.

Корректировку же Конституции и законодательства, желательно, законными методами — в целях приведения их в состояние, обеспечивающее реализацию Основ конституционного строя. За исключением, может быть, лишь положения части 4 статьи 15 Конституции (об «общепризнанных принципах и нормах международного права»), в отношении чего, насколько я понимаю, в обществе уже складывается более или менее единое понимание — неприятие этого положения (хотя и здесь возможны варианты: как разработка в будущем новой Конституции, так и вариант более мягкий — такая трактовка этой нормы, которая позволяла бы нам самим определять, какие «общепризнанные» принципы и нормы мы таковыми признаем, а какие — нет).

Идейная основа

Навязывать единую мировоззренческую базу мы никому не вправе. Но сами можем и должны объединиться на чем-то едином для широкого круга различных в нюансах политических и общественных сил.

Важно понимать, что сегодня никакая отдельная идеология, такая, как идеология коммунизма, национализма, евразийства или православия, в одиночку не является охватывающей большинство наших сограждан. Но общие точки соприкосновения у реальных носителей этих идеологий, при всем противоречии между этими идеологиями в их «чистом» виде, тем не менее, есть.

Мои предложения — попытка нащупать эти точки соприкосновения и дать импульс к построению общей объединяющей платформы. При сохранении всех различий, в том числе, экзистенциального характера (во что мы сейчас вдаваться не будем), но с акцентированием внимания именно на объединяющем.

Итак, для начала всего четыре важные составляющие предлагаемой общей мировоззренческой платформы. И некоторые практические следствия из нее.

В одной лодке

Первая составляющая: мы — в одной лодке, в неблагоприятном окружении. Значит, решение вечного вопроса о приоритете индивидуализма или коллективизма предопределяется уже не нашим желанием, но объективной ситуацией: нам придется сместить баланс в сторону приоритета коллективизма. Можно называть это коммунизмом, можно социализмом, а можно, например, «солидаризмом» (хотя сам Л. Эрхард этот термин, вроде, не использовал, но многие именно так по объективным критериям характеризовали немецкий социальный механизм, ставший важной составляющей их послевоенного «экономического чуда»). И уже из такого мировоззренческого подхода неминуемо вытекают следствия:

- самоограничение (или ограничение со стороны общества) доходов «ВИПов», включая руководителей полугос- и госкорпораций;

- приоритет налогообложения личных доходов, особенно сверхдоходов, по сравнению с налогообложением производства;

- прогрессивное подоходное налогообложение, с резким ростом обложения сверхдоходов;

- преимущественное (более высокое) налогообложение рентных доходов по сравнению с налогообложение доходов от труда.

Созидание, а не спекуляции

Вторая составляющая — культивирование созидательной деятельности и так называемой «честной игры» — вместо нынешнего внеморального (а по существу — аморального) культа «успешности», независимо от источников и методов его достижения. Отсюда следствия:

- законодательное культивирование (всяческая поддержка и мотивирование) созидательной деятельности с ограничением любых спекулятивных операций;

- самоограничение паразитирования на наследии предков — распродаже невозобновляемых природных ресурсов, сдачи в аренду территорий и т. п.;

- жесткое пресечение всякого рода мошенничества — вместо нынешнего фактического его поощрения путем «декриминализации» (исключения уголовной ответственности) и т. п.;

- жесткое пресечение «коммерческой тайны» везде, где ущерб от возможных махинаций под ее прикрытием (причем, ущерб не только материальный, но и не менее важный моральный) выше, чем умозрительные (для прикрытия мошенничества) сулимые выгоды; прежде всего, во всем, что касается госсобственности (яркий пример — вскрытые ныне игры госкорпораций с оффшорными компаниями «виолончелиста»), госконтрактов и контрактов с компаниями, имеющими госпакеты акций и компаний-монополистов.

Не проедать век детей и внуков

Третья составляющая необходимого нам общественного согласия по принципиальным моральным вопросам: недопущение залезания в карман к потомкам — паразитирования с перекладыванием на потомков своих долгов. Из этого следствия:

- принципиальное недопущение разграбления страны в долг (роста долговых обязательств как государства, так и системообразующих и стратегических предприятий перед внешними субъектами);

- столь же принципиальное недопущение сверхдолгосрочных контрактов по поставкам нашего сырья или иных ресурсов за рубеж в будущем, с проеданием оплаты сегодня (контракты вроде «Силы Сибири» и т. п.).

Не искать счастья в упрощенчестве и деградации

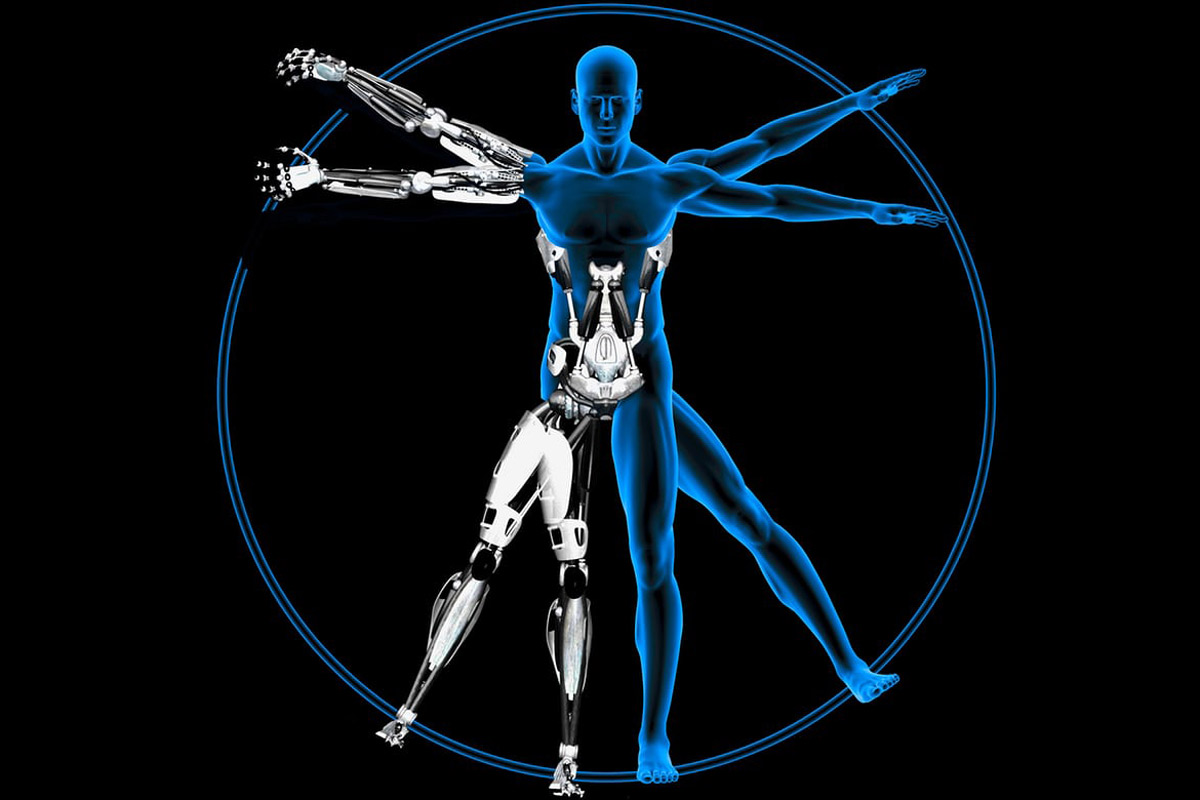

Четвертая составляющая. В моральной формулировке — не быть падкими на подсовываемые нам «инновации», сутью которых на проверку оказывается дешевое упрощенчество, отказ от необходимости для достижения успеха сложного и трудоемкого образования, напряженного творческого труда. В формулировке же практической — не лезть в расставляемые нашими конкурентами-противниками идеологические мышеловки.

Здесь налицо множество составляющих, возможны подробные расшифровки. Но в наиболее комплексном виде это — принципиальный отказ от парадигмы «постиндустриального общества», которое есть не более, чем обман и ловушка. Общество должно строиться пусть новое, но именно индустриальное — современное, высокообразованное, но ориентированное на современное же наукоемкое и высокотехнологичное индустриальное развитие.