Провидцев.net

Александр Роджерс

Тема будущего — едва ли не самая обсуждаемая во все времена. Не завтрашнего и не того, что наступит через год — это удел прогнозистов и политологов. А будущего более отдаленного, про которое можно сказать: другая эпоха.

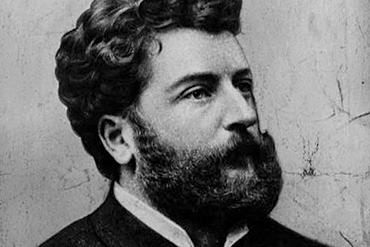

Туда так любили заглянуть знаменитые писатели-фантасты (а нередко — провидцы) Жюль Верн, Герберт Уэллс, наши Александр Беляев и братья Стругацкие. Бережное и даже трепетное отношение к будущему вырабатывает такое же уважительное отношение к настоящему — как к фундаменту грядущих десятилетий и веков. Безразличие же к тому, что будет после, порождает и отношение к текущим дням, отраженным в известных изречениях про «хоть потоп» и «трава не расти».

Как ни странно, в последнее время, кроме нескольких футурологов-технократов, более интересующихся развитием отдельных технологий, на тему будущего почти никто не пишет. Не принимать же всерьез сочинения американца Фрэнсиса Фукуямы про «конец истории». Благо события во всем мире показывают, что никакого конца нет, а, наоборот, все очень быстро меняется.

Между тем, осознаем мы это или нет, но все мы живем в рамках определенных представлений о будущем, и они во многом формируют нашу жизнь. Но сформулированы они в лучшем случае еще в середине прошлого столетия. В США это был «гимн эгоизма» Айн Рэнд (урожденной петербурженки Алисы Розенбаум) с ее романом «Атлант расправил плечи», где извращенная логика эмигрантки изображала капиталистов образцами трудолюбия, а рабочих — паразитами (хотя реальность говорит, что это как минимум далеко не всегда так). В СССР это было творчество Ивана Ефремова и «Мир Полудня» братьев Стругацких.

Кроме того, существовал ряд антиутопий, предупреждающих об опасных и тупиковых путях развития — антикапиталистические «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли и «1984» Джорджа Оруэлла. Чисто научный подход демонстрировали Энтони Бир и Виктор Глушков, работавшие над концепциями кибернетического общества и их практической реализацией. К сожалению, тогда для реализации их идей не хватало технологий — мощности компьютеров и развитых сетей связи.

Но все это было в середине прошлого столетия, а с тех пор ни одного значимого мыслителя, пишущего о будущем, формирующего образ будущего, кардинально отличающийся от существующих моделей, не появилось. Футурологический проект развития человечества «Венера» промышленного дизайнера Жака Фреско, утверждавшего, что опора на существующие природные ресурсы и внедрение технологических новинок обеспечат человечеству устойчивое развитие, а в дальнейшем даже позволят избавиться от денег — интересно, технологично, но с обилием слабых сторон в том числе, и за счет чрезмерной ориентации на технологии при недооценке роли социальной психологии. Пророчества технического директора компании «Google» Рэя Курцвейла о возможности (при достаточном развитии электроники) перепрограммирования человеческих клеток и достижения таким образом бессмертия касаются сугубо техники. Проект «Россия 2045», созданный группой российских ученых, считающих, что к указанному году будет создано искусственное тело, подобное человеческому, но которое не только значительно превзойдет его по функциональным возможностям, но и по внешней красоте и совершенству — этот проект нацелен на развитие биотехнологий, но ничего не говорит о социальной сфере, общественных умонастроениях.

По сути, мы в определенной степени живем в осуществившемся будущем, описанном футурологами середины двадцатого века: у нас уже есть большинство предвиденных ими технологий. Но в главном наше общество практически такое же, каким было и без этих технологий — в нем до сих пор присутствуют и множественные проявления феодализма, и различные формы рабства, а иногда и откровенный трайбализм.

Извечный вопрос: почему окружающий мир так стремительно меняется, а мы, люди, остаемся прежними, с атавизмами пещерного сознания? Почему технический прогресс не приводит к прогрессу нравственному? А ведь в чем состояло главное различие советской и западной (преимущественно американской) школ научной фантастики? Советская пыталась обрисовать общество нового типа, свободное от ограничений товарно-денежных отношений и дефицита ресурсов. Это отчетливо видно в попытках Ивана Ефремова искать мотивации поведения человека вне материального — в стремлении к познанию, к эстетическому наслаждению, справедливости, и в рассуждениях Стругацких о морали и счастье, о сохранении экологического пространства.

А американская воспроизводила современное ей общество — с войнами, коррупцией, мафией, контрабандой, борьбой за ресурсы и прочими негативными явлениями, только добавляя в эту мрачную реальность высокие технологии, от которых эта реальность становилась еще мрачнее. Военные диктатуры Гарри Гаррисона, воровские гильдии и колониальные мафии Андре Нортон, тупая бюрократия Пола Андерсона и довершающая всю эту беспросветную чернуху логика бесконечного выживания ради выживания в настольной, а затем компьютерной игре Warhammer 40000 и множестве подобных. Из общей колеи выбивался только Айзек Азимов со своей «Академией» и «четырьмя законами робототехники», да и то потому, что пытался реализовать в своем творчестве кибернетические принципы Норберта Винера, Энтони Бира и Виктора Глушкова.