Англичане смотрели на меня, а я – на англичан…

Сергей Белкин

Источник: devec.ru

Сегодня я стал англоманом. Не знаю – надолго ли, но пока продолжаю ощущать настоящий трепет от встречи с увиденным. А увидел я выставку портретов XVI-XIX веков из Лондонской Национальной портретной галереи, представленную в Третьяковке под названием «От Елизаветы до Виктории». На выставке 49 портретов «знаковых фигур британской истории и культуры».

Имена большинства портретируемых знакомы с детства: кто-то из школьной программы, о ком-то узнал позднее. Одно из моих удивлений состояло в том, что имена-то знакомые, а лица – далеко не все. Причем не именно эти портреты, а просто внешность многих в памяти не живет.

Английская живопись в моем внутреннем мире не на первом месте. Да, имена Тернера, Констебля, Гейнсборо, Рейнольдса, Хогарта или Уистлера и многих других существуют во мне вполне устойчиво и давно. В памяти прокручиваются многие картины – пейзажи и портреты – но той полноты, ясности и фонтанирующей эмоции, которую в моем внутреннем мире производит французская, итальянская, русская, – да что там: вся европейская – живопись, английская не производит: бедноват мой внутренний английский мир. Недавно прошедшая в Москве выставка прерафаэлитов наполнила его новыми эмоциями, подтолкнула к более глубокому погружению. С выставкой портрета дело обстоит похожим, но, все-таки, иным образом. Здесь, конечно, происходит встреча и с живописью тоже. Но в большей степени – с людьми. И это-то снесло мне крышу!

Так и должно было произойти по замыслу тех, кто 160 лет тому назад создавал Национальную портретную галерею в Лондоне. Она и задумывалась как пантеон славы, хранилище ликов великих людей, как история страны и ее культуры в портретах героев. Жаль, что у нас такой нет…

Первым меня встретил небольшой, знакомый-презнакомый портрет предположительного Шекспира кисти Джона Тейлора (тоже предположительно), написанный около 1600-1610 г. Впервые заметил ярко сверкающее золотое кольцо в мочке левого уха «Вильяма-нашего-Шекспира». На знакомом портрете не хотелось надолго останавливаться. Потому что в этом же первом зале еще три огромных полотна. Групповой портрет «Конференция в Соммерсет-хаусе» (1604), портрет Роберта Деверё (1597) и – символ выставки – портрет королевы Елизаветы I (1592). Все эти работы вызывают у меня живой интерес: к живописи, к деталям одежды и украшениям, к лицам, разумеется. Но это интерес не того порядка, от которого сносит крышу: ну был такой Деверё – фаворит этой самой Елизаветы Первой, которая для меня «тоже была» – и все. Ну, подписали англичане с испанцами мирный договор в Сомерсет-Хаусе: не возникает у меня в этой связи трепета! Довольно холодно оцениваю живописное мастерство (предположительно – Хуан Пантоха да ла Крус, о котором я вообще слышу впервые) – и все. И иду в следующий зал. А вот там – начинается!

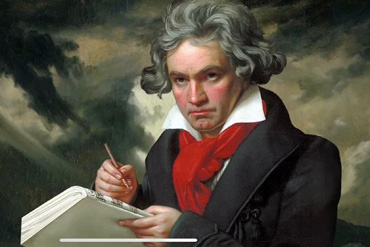

Исаак Ньютон, Кристофер Рен, Джеймс Кук, Джон Мильтон, Александр Поуп, Карл I, Оливер Кромвель, Лоренс Стерн, автопортрет юного Рейнольдса, автопортреты Гейнсборо, Хогарта… Я не называю имен многих художников: «работают» лица этих выдающихся людей. И неважно: это выдающийся злодей или выдающийся поэт, ученый, художник… Они начинают формировать во мне англомана! Они не просто напоминают мне о великой английской культуре, истории и прочем. Они вселяются в меня: сперва на меня смотрели со стены, а теперь смотрят уже изнутри. Они стали частью моего внутреннего мира, в котором появилось ощущение: не знание, коему грош цена, а ощущение, чувство соприкосновения с великой английской цивилизацией. Почему этого не произошло раньше? – Потому что глаза этих людей, их лица и характеры не были материализованы внутри меня. А теперь они тут, со мной навечно.

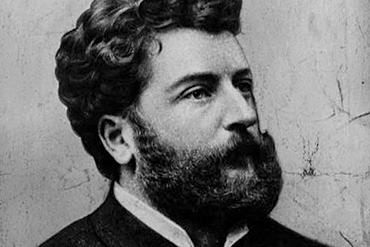

В третьем зале это впечатление нарастает и закрепляется. Не стану перечислять все имена, не буду пытаться описывать картины, но кое-кого назову: Горацио Нельсон, леди Гамильтон, Аделина Патти, Вальтер Скотт, Робер Бернс, Редьярд Киплинг, Джером Джером, Чарльз Дарвин, Джордж Байрон, Джошуа Рейнольдс, юный Чарльз Диккенз, Томас Карлейль, Уилки Коллинз, Альфред Теннисон, лорд Палмерстон, Джозеф Чемберлен и Артур Джозеф Бальфур и еще много неназванных мною имен.

Восхитительная, необыкновенно живая компания гениев и «просто выдающихся» людей вселилась в меня! Эти люди создали великую (Great!) Британию, ее культуру, науку, политику. Мы любим последнее время часто повторять, что «Россия – сама в себе цивилизация», подчеркивая ее самобытность и самодостаточность. Но то же самое можно и нужно говорить о британской цивилизации: всего полсотни портретов, полсотни личностей для того чтобы это ощутить и осознать – достаточно.

Мне приятно некоторое время побыть англоманом… Приятно с вежливой, но равнодушной улыбкой вновь прочитать что-нибудь о злонамеренных кознях и скорой гибели «англо-саксонского мира», усмехнуться при словах «англичанка гадит»… А потом пробормотать, как бы ни к кому не обращаясь: «The true mystery of the world is the visible, not the invisible…» (О.Уайлд).