Как формируются цели и ценности

Сергей Белкин

Источник: альманах «Развитие и экономика», №7, сентябрь 2013, стр. 124

Сергей Николаевич Белкин – главный редактор альманаха и портала «Развитие и экономика»

Одной из важнейших категорий, используемых при анализе общественных процессов, является категория ценностей. Опуская в этой краткой заметке описание долгого и незавершенного пути, пройденного этим понятием от Платона и Гегеля до Сартра, Хайдеггера и других современных мыслителей, предложим свое виˆдение механизма формирования ценностей и целей в процессе деятельности людей.

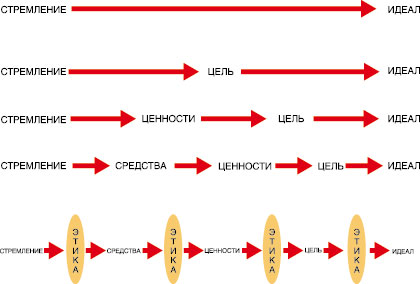

Человек осознанно или подсознательно действует по алгоритму, который можно представить в виде схемы:

Таким образом, утверждается, что первичным является одновременное возникновение идеала и стремления к нему. Идеал (образ), к которому не возникает стремления, не является идеалом. Идеал на первой – часто инстинктивной – стадии этически нейтрален: он не «плох» и не «хорош» и вообще может формироваться в виде эмоционально-чувственного образа с неопределенной семантикой. Смысловое оформление идеала – интеллектуальное, вербальное, семантическое и прочее – возникает на стадии осознания и формулирования цели. Лишь на третьей стадии формируются ценности – как качества ресурсов, условий и правил достижения цели, ведущей к идеалу. Алгоритм завершается «инвентаризацией» имеющихся и желательных средств достижения цели.

Все элементы и стадии этого алгоритма важны, но следует обратить внимание на то, что и формирование идеала, и определение цели, и выбор средств осуществляются под влиянием не только потребностей, но и этических норм, «фильтрующих» каждую стадию алгоритма. При этом этические нормы могут присутствовать в сознании (в том числе и в общественном сознании) как «продукты» прежних алгоритмов и в связи с этим восприниматься как «объективно существующие», но могут формироваться и заново в рамках вновь возникшего идеала и соответствующего алгоритма.

Личная жизнь каждого начиная с самого раннего возраста тоже подчинена этому алгоритму – касается ли это выбора профессии, спутника жизни, политических симпатий и соответствующих поступков. Здесь важно подчеркнуть определяющую роль «идеалов» – в какой бы форме они ни существовали в сознании или подсознании. С точки зрения течения общественной жизни, в этой роли выступают образы желаемого будущего, «надлежащего» общественного устройства. Наличие идеального образа – скажем, справедливого общества – не гарантирует успеха в его построении. Его отсутствие, однако, лишает общество даже надежды на субъектность, на стратегическое планирование, отвечающее стремлениям большинства.

В политической практике довольно часто подлинный идеал скрывается, а действия оправдываются ложными мотивами. Так, подлинным идеалом, например, некоего рядового политика является потребительский комфорт и власть над людьми. Формируется соответствующая внутренняя цель: быстрое стяжание личного богатства путем присвоения чужого имущества кого-либо – другого лица, общественной группы, соседнего государства и т.п. При этом «нравственный фильтр» этого гипотетического политика либо его остановит, запретит брать чужое, либо окажется более прозрачным и оправдает присвоение имущества на том, скажем, основании, что в качестве объекта ограбления выбран «классово» или «религиозно» чуждый. Так сформируется один из элементов системы ценностей политика. Стремление к цели возведет в ранг высших ценностей и одновременно средств также и личную власть в стране, поскольку такое положение позволит реализовать задуманное. Власть можно обрести разными путями, в том числе, например, «демократическим». Поскольку для этого нужна массовая поддержка населения, то на поверхность, для публичного употребления выдвигаются ложные мотивы: борьба с «чуждыми» ради всеобщего блага или какие-то иные подходящие лозунги. А в качестве общественного идеала народу будет предложено, например, «вхождение в цивилизованный мир», «избавление от… зеленых человечков» и т.п. Народ, окормляемый пропагандой, наполнит этот образ собственными ожиданиями – в том числе и позитивными – и проголосует за политика.

Роль нравственных фильтров исключительно важна. Еще важнее – и опаснее! – их отсутствие. Жизненно необходимо осознанно применять существующие в сознании этические нормы, являющиеся наследием ранее пережитых алгоритмов или воспринятые из разного рода нравоучений. В этом смысле любой политический, экономический призыв, любая реформа есть прежде всего этический выбор. И не следует некритично соблазняться призывами.

К сожалению, этические нормы не действуют сами по себе, как закон всемирного тяготения. О них надо думать, помнить, заботиться об их применении. К несчастью, в современном обществе этический выбор глубоко завален огромными наслоениями идеологий, политических, культурных и бытовых предпочтений, возведенных в норму, в образец надлежащего поведения, в социально-политические и экономические парадигмы.

Важно также отметить исключительную роль и силу осознанных целей – как рациональных, так и метафизических. Именно цели определяют и «санкционируют» ценности и соответствующий тип поведения. Если целью является спасение души в христианском смысле, то это приводит нас к признанию христианских ценностей. Если целью является праведная жизнь, то мы стремимся придерживаться соответствующего поведения каждый день. Если целью является стяжание личного богатства и власти, то доминирующими ценностями будут признаны ценности индивидуализма, личные моральные установки отодвинут в сторону все прочие.

Еще одним фактором, влияющим на личное и общественное поведение, является тип мышления. При прочих равных условиях люди выбирают различные линии поведения, исходя не только из идеалов и нравственных критериев, но и из свойственных им склонностей, определяемых как менталитет или «национальный характер».