Питер Брейгель Старший. Пейзаж с падением Икара. 1555–1558 годы

Неопознанная культура

Александр Неклесса

Гностические корни постсовременности

Источник: альманах «Развитие и экономика», №6, июнь 2013, стр. 100

Александр Иванович Неклесса – руководитель Группы «ИНТЕЛРОС – Интеллектуальная Россия», председатель Комиссии по социальным и культурным проблемам глобализации, член бюро Научного совета «История мировой культуры» при Президиуме РАН, заместитель генерального директора Института экономических стратегий, директор Центра геоэкономических исследований (Лаборатория «Север–Юг») Института Африки РАН

Некогда, гуляя светлым утром по кампусу Стэнфордского университета, набрел я на удивительную скульптурную группу, созданную Роденом, в которой присутствовал знакомый «Мыслитель», правда, в измененных пропорциях и своеобразном окружении, чем-то напоминающем скульптурную группу, воздвигнутую в Москве в глубине Болотной площади. Нечто странное, даже тревожное чувствовалось в этом на редкость впечатляющем творении мастера. Гравитационным же центром композиции было другое изваяние – гигантские медные двери, притягивающие взоры скульптурных персонажей. В подобном хоре «Мыслитель» выглядел иной персоной, нежели привычное восприятие его образа. Скульптурный ансамбль, выстроенный на площадке калифорнийского кампуса, являл собой то самое, сакраментальное: «Оставь надежду, всяк сюда входящий…» И не Данте изображал сидящий у приотворенных врат «Мыслитель».

Трансмутация истории

Не имея возможности

направиться в высшие сферы,

я двинулся к Ахеронту.

Вергилий

Роберту Музилю принадлежит любопытная сентенция: «Ощущение возможной реальности следует ставить выше ощущения реальных возможностей». Действительно, трансформация существующего в возможное, а возможного в действительное нередко ограничена оценкой пределов вероятного. Прочтение реальности неадекватно реальности, но для человека, обитающего в пространствах опыта, то есть прошлого, первое доминирует над вторым. Ситуацию можно сравнить с наблюдаемым звездным небом, отражающим уже недействительное положение вещей. Мастерство мировидения – это способность в текущем улавливать настоящее, которое есть будущее, удерживаемое омозоленным сознанием в коросте прошлого. Востребованным оказывается умение видеть неочевидный, неописанный, неосвоенный ландшафт, что напоминает уникальное качество гоголевского Вия, могущего в мире живых узреть недоступное обычным духам. Далеко не всегда, однако, удается вовремя проверить предсказания оракулов, разгадать неявный смысл, извлечь прогноз из двусмысленных и подчас лукавых советов.

Что есть гностицизм, его внутренняя картография применительно к (пост)современному кругу проблем, проклюнувшемуся мироустройству, экономической и политической практике, ценностям и мотивациям в новом мире? Каким видится влияние идей и – шире – этого специфического мировидения, утверждаемых им постулатов и прочтений бытия? Какова соответствующая его духу и логике модель социального универсума?

Отличительная черта данного мировоззрения – особый статус материального мира как области несовершенного, случайного, пространства плохо сделанного космоса, которому присущи произвол, инволюция, самоотчуждение. Бог обезличивается и обособляется от чуждого творения, трансформируясь, по сути, в аристотелев перводвигатель. Миру придается тот же механицизм, что и у язычников, нет лишь страха и пиетета перед ним.

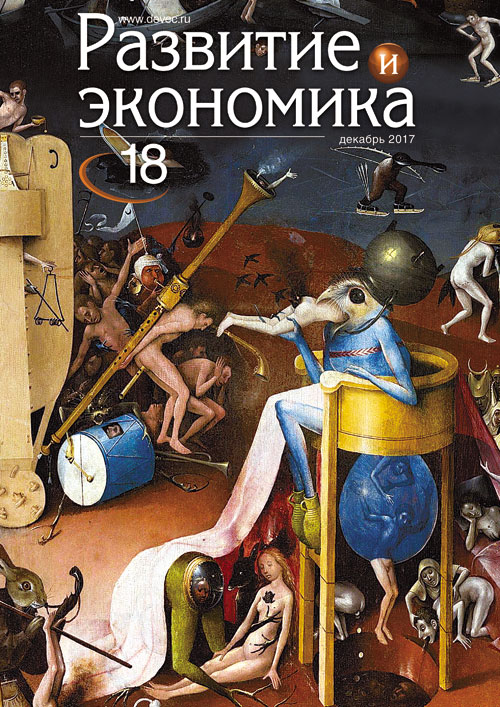

Для него характерна онтологизация зла, презумпция отдаленности и неучастия «светлых сил» в земных делах при близости и активном соучастии «сил темных», а также вытекающий из подобной трагической, фатальной ситуации деятельный пессимизм. Гностицизм серьезно подошел к проблеме зла, решив ее через призму негативного восприятия вселенной и умопомраченного творца. Пытаясь отыскать простое (линейное) и понятное (рациональное) разрешение метафизической тайны – генезиса разлада между могуществом и благостью, – адепты учения усложняют по форме, но упрощают по сути модель мира и саму проблему, придавая ей скорее механистический, нежели метафизический привкус дурной бесконечности. И порождают представление о творце/творении – редуцированное, прагматичное, жесткое, неблагое.

Еще один родовой признак – эзотеризм, эволюция степеней посвящения, практика скрытой власти, действующей параллельно официальной, особых структур управления, используемых и во вполне прагматичных целях. Немаловажное свойство – абстрактное мышление, стремление к строительству бесконечных миров, нумерологических систем, изощренные операции в дигитальном космосе.

Нельзя не упомянуть о его тяге к христианству, особенно к наиболее напряженной практике – исихазму, о двойничестве-оборотничестве, состязательности, соприсутствии на территории абсолютной религии подчас одних и тех же душ и умов. Гностицизм по-своему близок христианству как основной оппонент, «близнец». Иногда различие кажется столь тонким, словно из сферы субстанции перетекает в область акцентов. В Древнем мире гнозис оказался своеобразным предшественником христианского века, зачинателем осевого времени, будучи метафизически глубже и деятельнее язычества традиционных культур. Он свидетельствует о христианстве, как полноценная тень свидетельствует о светиле, он что-то знает о христианской истине, но по слишком многим причинам предпочитает собственный ответ, в котором разъята триада любви, творчества, свободы. Гностик – безумец, несчастливо соприкоснувшийся с отраженной истиной, ставший пленником иллюзорного зазеркалья: «Мы восстанавливали человека, но когда это существо восстало, оно оказалось мало похожим на человеческое».

Рискую сказать, что гностицизм – своего рода упрощенное христианство (эрзац, исключивший жертву), что, однако, влечет совсем не простые следствия. Но как раз этой стороной данное мировоззрение наиболее близко современному человеку, развращенному потребительской логикой, эманациями массовой культуры, обожающему именно эффектные, эффективные упрощения. Особенно если можно заменить трагедийное усилие не слишком обременительными спекуляциями, имеющими, как всякое средство комфорта, в данном случае душевного, коммерческую составляющую. Проекты именно класса a la интеллектуальный поп-арт, ориентированные на поддержание иллюзии принадлежности к высокой культуре (haute culture), духовный материализм и душевное утешение оказываются перспективным товаром.

В облегченной модели искушениям открывается головокружительный простор для эксплуатации слабостей. Гностицизм в своей основе есть действенная иллюзия и в практике – энергичная попытка умопостижения абстракции, обретения свободы без самоуничижающей любви. Порой создается впечатление, что наиболее характерная черта данного мироощущения – присущая лишь ему удивительная смесь элитаризма и вульгарности, по своему выражающая Zeitgeist уплощения цивилизации и освобождающейся дикости.