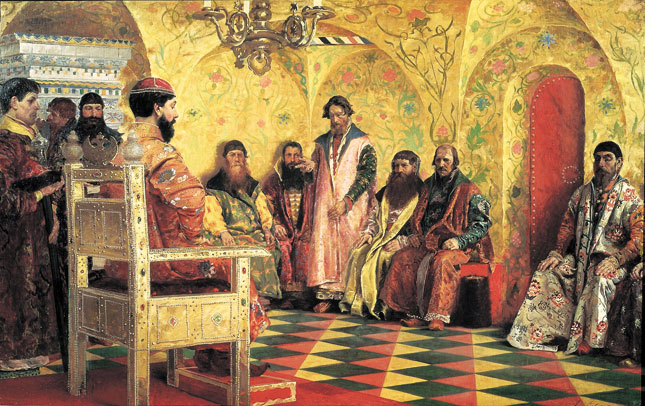

Андрей Рябушкин. Михаил Фёдорович на собрании боярской думы. 1893 год

Дилеммы политического ребрендинга на пространстве СНГ

Людмила Адилова

Источник: альманах «Развитие и экономика», №5, март 2013, стр. 154

Людмила Федоровна Адилова – доктор политических наук, профессор Российского государственного гуманитарного университета

Глобальный проект демократизации, осуществляемый во всех странах постсоветского пространства, имеет свои закономерности и свои четко выраженные национальные черты. Зачастую этот проект осуществляется на недостаточно подготовленной почве: гражданское участие и развитие культуры гражданского согласия, то есть все то, на чем вырастают и укореняются демократические ценности, имеют минимальное значение при создании современных политических институтов. Модели и схемы, столетиями отработанные на Западе, не вписываются в парадигму постсоветского существования. Однако они имеют достаточно хорошо отработанные технологии, в том числе и пусковые механизмы, которые и реализуются в виде «цветных» революций. Выходом для государств, которые не желают срыва политической системы в хаос, является институционализация партийно-политических структур, поиск оснований стабильности новых государственных образований.

Своеобразный проект власти, позволяющий создать вполне консолидированный режим с наличием элементов политической конкуренции, возник практически во всех постсоветских государствах. Особенно отчетливо он прослеживается в Казахстане и России. Характерной особенностью властного проекта является то, что политическая конкуренция в них происходит в определенных заданных властью рамках. Можно говорить, что это своеобразная полуконкурентная система, в которой выборы имеют вполне легитимный характер. Однако если общество своим регулярным участием в подобных выборах придает легитимность такой «управляемой демократии», значит, это его устраивает. Однако не следует полагать, что «управляемая демократия» будет продолжаться бесконечно. Наивно думать, что общество и дальше будет оказывать поддержку субъектам политики, опирающимся исключительно на административные или силовые, а по сути своей манипулятивные ресурсы. Общество может просто пресытиться такой политикой имитационной демократии. Исследования, проведенные нами в Казахстане, показали, что сегодня демократия вышла на такой рубеж, когда на первый план выдвигаются непосредственно артикулированные интересы населения. В этих условиях власть не всегда оказывается в состоянии адекватно ответить на запросы населения, адресованные ей напрямую.

Власть, не привыкшая к диалогу с населением, не имеющая практики публичной дискуссии, оказывается неготовой работать в новой политической ситуации. Те инструменты «управляемой демократии», которые действовали безотказно, когда политика протекала вне улиц, оказались бесполезными для работы с вышедшими на них политизированными массами. Власть же, давно с этих улиц ушедшая, не имеет публичных практик и не всегда адекватно реагирует на требования масс, адресованные ей напрямую. Демократические институты, пересаженные на неподготовленную почву в странах, где отсутствуют демократические традиции «партии власти», оказались слишком неповоротливыми и декоративными. Да и политические реформы там не наполнены смыслом и значением обновления. Об этом свидетельствуют многочисленные примеры кризиса систем с доминирующими партиями, не говоря уже об однопартийных системах, где первые же действительно конкурентные выборы демонстрировали весьма сложную и разнообразную географию предпочтений избирателей, полностью опровергающую представления об однородности электорального пространства. Политика все более стала носить зрелищный характер. Власть все больше закрывала каналы вертикальной мобильности. В целом характер и динамика политической модернизации в СНГ обусловили в каждом государстве собственный вариант развития общества и системы власти. Поэтому у населения постсоветских стран происходит не институциональное, а персонифицированное восприятие происходящего в политике, где часто режимы имеют ярко выраженные персоналистские черты или же превращаются в «тандемократии». Ситуация в постсоветском обществе обостряется кризисом идентичности и дестабилизацией политической культуры, поскольку модернизация понималась как проект власти по поиску механизмов адаптации нового социального устройства. При этом деформировались механизмы обратной связи, которые заблокировали возможность власти эффективно и своевременно реагировать на запросы общества.

Сегодня вопрос состоит не в том, станет ли та или иная страна из Содружества соответствовать заявленному статусу и иметь собственные цивилизационные отличия, а в том, какую нишу она займет в геополитическом и цивилизационном пространстве. Проанализируем с обозначенных позиций основные процессы политической идентификации на постсоветском пространстве. Бурно протекавший в начале 90-х кризис политической идентичности привел к смене общественно-политического строя, распаду СССР и потребовал конструирования других политических идентичностей в новых независимых государствах (ННГ). Политическая идентификация во всех ННГ, кроме Республики Беларусь, началась с негативной идентификации, как отрицание коммунистического проекта построения будущего, идеологии, служившей ранее основой прежней политической идентификации. Конфликты по поводу оценок прошлого сделали ННГ заложниками политических элит, их экспансионистской политики и не способствовали консолидации нации. Об этом свидетельствуют реальный опыт и реальные события в странах «с непредсказуемым прошлым», которые могут оказаться без будущего и идентификационных координат.

Страны СНГ пытаются найти свой путь, свою модель общественного устройства, отвечающую реалиям времени и опирающуюся на национальные устои и ценности. Однако в России модернизация разрушила горизонтальные общественные связи, национальную идентичность и существенные цивилизационные отличия. На наших глазах происходит цивилизационный разрыв с историческим прошлым – разрыв тем более глубокий, чем боˆльшую ценность приобретает исторический «камуфляж» – гимны, гербы, памятники, религиозные обряды, бренды. По сути дела, строительство ННГ ведется генерацией новых элит, сформировавшихся на руинах традиционного общества. Эта генерация мегаполисов, массовой культуры, потребительских ценностей, крайнего индивидуализма, который компенсируется патриотической риторикой. В ННГ фактически не сложилось полноценных наций, объединенных общими целями и ценностями, они только приобретают черты политических наций. Например, в России при Путине сложилась корпорация по имени Россия. В Беларуси при Лукашенко сформировался общественный запрос на стабильность и порядок, на развитие общества в русле общенациональной парадигмы, однако сегодня там уже более артикулирован запрос на обновление, чем на стабильность.