Для восприятия художественных образов имеет колоссальное значение их местоположение, обрамление, та среда, в которой они находятся, пусть даже и временно. Поэтому оформлению экспозиций художественных выставок – если, конечно, эти выставки готовятся профессионалами – и уделяется такое пристальное внимание. Экспонат должен входить в резонанс с тем пространством, в которое он помещен, в противном случае даже не слишком взыскательные зрители не получат в полной мере того эмоционального заряда, который создатель артефакта заложил в свое произведение. Вот почему среда, если говорить об отечественных экспозиционных площадках, должна быть либо «намоленной» – как в Третьяковке, Пушкинском, Кремле, Русском музее или Эрмитаже и еще нескольких демонстрационных помещениях, что называется, «с историей», – либо оригинальной, адресно подверстанной или случайным, но вместе с тем наилучшим образом подходящей под представляемые произведения.

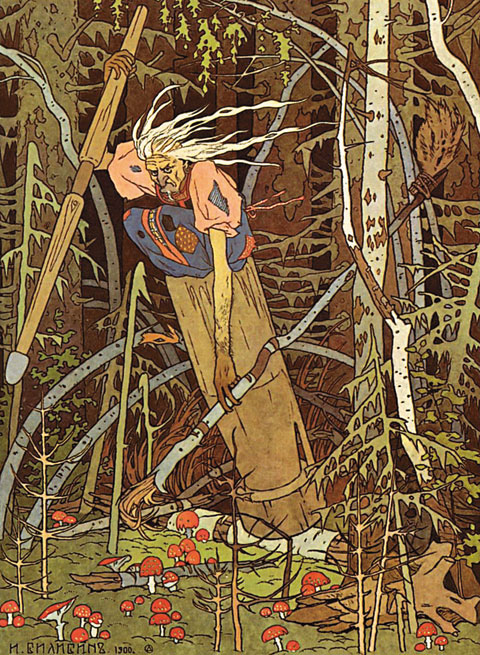

В этом смысле трудно найти более подходящее место для выставки работ легендарного русского художника, подарившего нашей и мировой культуре до мельчайших деталей проработанный образ придуманной им же самим сказочной Руси, – Ивана Билибина, – чем недавно воссозданный на юге Москвы царицынский комплекс. Даже древние кремлевские постройки Золотого кольца, включая и Московский Кремль, подошли бы для такой выставки в гораздо меньшей степени: они ведь живые, всамделишные, непридуманные, некогда жившие бурной и даже драматической жизнью. А вот Царицыно два с лишним века оставалось неким фантомом, частично реализованной мечтой другого русского сказочника – правда, на этот раз увлеченного новомодными в годы его жизни масонскими фантазиями – Василия Баженова. Разве можно придумать более подходящее место для экспонирования образов другого никогда не существовавшего в реальности фантома – сказочной Руси?

Уникальность выставки, которая продлится в Царицыне до конца октября, заключается в том, что она демонстрирует отдельные произведения Ивана Яковлевича – известные и совсем малоизвестные, – которые, несмотря на фрагментарность экспозиции, в которой они представлены, позволяют проследить историю билибинского стиля – своеобразной визитной карточки Серебряного века – от зарождения до знаковых хрестоматийных произведений.

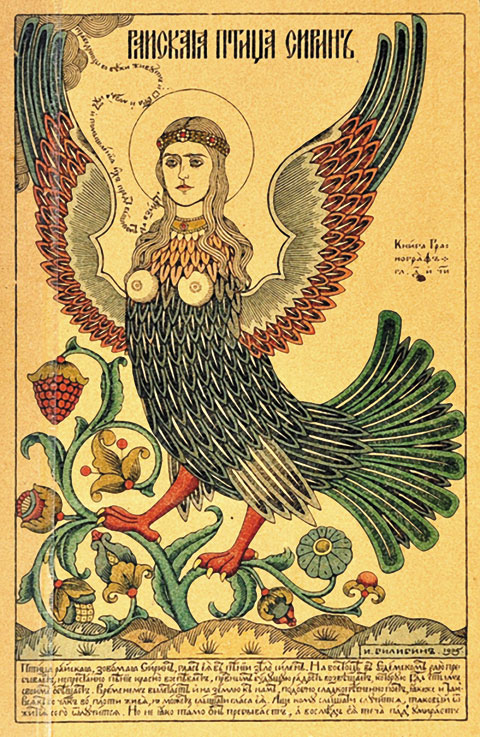

Этот фантом сказочной Руси Билибин прочувствовал, как никто другой. Он реконструировал сказочность как наиболее ценный и глубоко символичный фундамент русской культуры. Его иллюстрации к сказкам отражают весь диапазон состояний народной души: от прянично-лубочных царских застолий до мрачных и потусторонних скитаний с черепом на палке. Именно под знаком воплощения, материализации сказочности прошел значительный этап творческой биографии Билибина. Нечто потаенное, сокровенное видится в силуэте Бабы-яги, летящей в ступе, улыбка птицы Сирин и хмурость птицы Алконост намекают даже на что-то мистериальное, но это не выспренний чужеродный оккультизм, эти образы исконно наши, они – наш эпос.

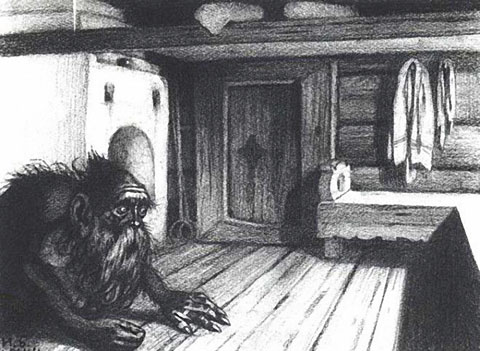

Сказочность, которую Билибин противопоставляет модерну, хотя сам он не чужд и этому стилю, и многие его графические работы по своей чисто модерновой утонченности и проработанности не уступают графике Обри Бердслея. Сказочный мир Билибина не изолирован, не замкнут сам на себя. В экспозиции выставки представлены два графических рисунка Билибина для издания «Всемирная мифология» – «Домовой» и «Овинник». Что такое первый из этих рисунков? Это утверждение непереферийности славянского эпоса, и намек на некую личную мифологию. Понять это можно через легко считываемую отсылку к «Навуходоносору» Уильяма Блейка: та же поза, то же заросшее лицо, тот же страдающий взгляд. Домовой Билибина не досадное примитивное суеверие, а персонаж, по своей трагичности равный вавилонскому царю и даже еще более трагичный – ведь мы не знаем его судьбы. Личная мифология Билибина не столь витиевата, как у Блейка, но от того не менее интересна и самобытна. «Овинник» – и вовсе экзистенциальный рисунок. Сам герой отнюдь не воспринимается как нечисть – скорее он похож на старика, спокойно и умиленно глядящего из темного подпола в распахнутую дверь, в иную жизнь, откуда льется ласковый умиротворяющий свет. То, что Билибин умышленно придал овиннику некоторые неантропоморфные черты, можно расценить как бунт против господствовавшего в XIX веке представления о русской мифологии как о чем-то глупом и априори лишенном философской подоплеки. Билибин – иллюстратор мифа, мифа народного и, как мы дальше увидим, – политического.

Сказочность, которую Билибин противопоставляет модерну, хотя сам он не чужд и этому стилю, и многие его графические работы по своей чисто модерновой утонченности и проработанности не уступают графике Обри Бердслея. Сказочный мир Билибина не изолирован, не замкнут сам на себя. В экспозиции выставки представлены два графических рисунка Билибина для издания «Всемирная мифология» – «Домовой» и «Овинник». Что такое первый из этих рисунков? Это утверждение непереферийности славянского эпоса, и намек на некую личную мифологию. Понять это можно через легко считываемую отсылку к «Навуходоносору» Уильяма Блейка: та же поза, то же заросшее лицо, тот же страдающий взгляд. Домовой Билибина не досадное примитивное суеверие, а персонаж, по своей трагичности равный вавилонскому царю и даже еще более трагичный – ведь мы не знаем его судьбы. Личная мифология Билибина не столь витиевата, как у Блейка, но от того не менее интересна и самобытна. «Овинник» – и вовсе экзистенциальный рисунок. Сам герой отнюдь не воспринимается как нечисть – скорее он похож на старика, спокойно и умиленно глядящего из темного подпола в распахнутую дверь, в иную жизнь, откуда льется ласковый умиротворяющий свет. То, что Билибин умышленно придал овиннику некоторые неантропоморфные черты, можно расценить как бунт против господствовавшего в XIX веке представления о русской мифологии как о чем-то глупом и априори лишенном философской подоплеки. Билибин – иллюстратор мифа, мифа народного и, как мы дальше увидим, – политического.

В 1920 году художник покинул страну. Любой человек, находясь в эмиграции, начинает испытывать ностальгию, особенно если эмиграция эта – вынужденная и политически мотивированная. Образ страны, всегда крайне важный для Билибина, поставившего оформление русского эпоса в центр своего творчества, становился в его сознании всё более идеальным. В 1936 году он вернулся в Советский Союз. Но еще до своего возвращения Билибин участвовал в оформлении советского посольства в Париже – создал панно «Микула Селянинович». Художник не раз обращался к этому образу, который, судя по всему, был для него квинтэссенцией русскости и намекал на мощь уже Советской России: то, что не по плечу богатырю Святогору, вполне по силам крестьянину Микуле. Видимо, именно так воспринимал он советскую власть.

В 1920 году художник покинул страну. Любой человек, находясь в эмиграции, начинает испытывать ностальгию, особенно если эмиграция эта – вынужденная и политически мотивированная. Образ страны, всегда крайне важный для Билибина, поставившего оформление русского эпоса в центр своего творчества, становился в его сознании всё более идеальным. В 1936 году он вернулся в Советский Союз. Но еще до своего возвращения Билибин участвовал в оформлении советского посольства в Париже – создал панно «Микула Селянинович». Художник не раз обращался к этому образу, который, судя по всему, был для него квинтэссенцией русскости и намекал на мощь уже Советской России: то, что не по плечу богатырю Святогору, вполне по силам крестьянину Микуле. Видимо, именно так воспринимал он советскую власть.

Для билибинского творчества не слишком характерны иконные мотивы. В основном он работает с мифами и сказками из дохристианского прошлого. Но одна из его работ, представленных на выставке, выбивается из общей канвы – это «Борис и Глеб» 1924 года. Картина удивляет не только иконным сюжетом, но и смысловым содержанием. Святые Борис и Глеб стоят возле избы, причем Борис стучится в окно посохом. В семье Билибина считалось, что они стучат в окно избы Ильи Муромца, чтобы пробудить его на борьбу с большевиками. Неизвестно, насколько точна данная интерпретация, но она может означать, что в 1924 году позиция Билибина была еще откровенно антисоветской.

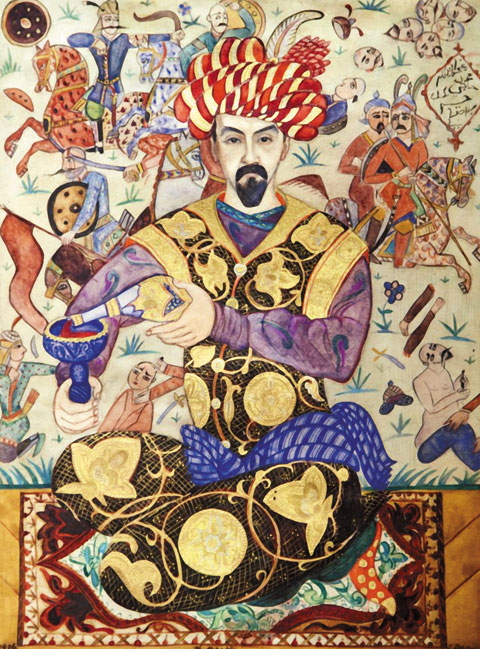

Находясь в эмиграции, Билибин некоторое время прожил в Каире, где изучал восточное искусство. Там он женился на художнице Александре Щекотихиной-Потоцкой. От того времени остался любопытный портрет Ивана Яковлевича «в восточном стиле», написанный его женой. Этот портрет, вошедший в экспозицию, выглядит неожиданным и явно диссонирует с общим русским сказочным контекстом других экспонатов и всего творчества художника в целом.

Находясь в эмиграции, Билибин некоторое время прожил в Каире, где изучал восточное искусство. Там он женился на художнице Александре Щекотихиной-Потоцкой. От того времени остался любопытный портрет Ивана Яковлевича «в восточном стиле», написанный его женой. Этот портрет, вошедший в экспозицию, выглядит неожиданным и явно диссонирует с общим русским сказочным контекстом других экспонатов и всего творчества художника в целом.

Постепенно, переплетаясь с современными ему событиями, история начинает играть всё большую роль в произведениях Билибина. На картине «Смерть Ивана Грозного» (на выставке картина называется «Иван Грозный играет в шахматы») буквально воплотилось предчувствие всех бед, готовых обрушиться на Россию с приходом Смутного времени. Смерть забрала грозного царя за игрой в шахматы. Шахматная доска – очевидный символ России, столик покрыт гербовой скатертью с двуглавыми орлами. Она загромождена фигурами, царь видит всю ситуацию на доске, но сделать уже ничего не может. В его глазах ужас за страну, по которой, как по шахматной доске, вскоре будут свободно разгуливать вражеские фигуры. За спиной Грозного открывается проем, его фигуру как будто затягивает в эту черноту, он из последних сил протягивает руку к доске – но рука уже его не слушается и безвольно опадает. Надвигающуюся катастрофу видит только царь, окружающие либо напуганы, либо удивлены происходящим с ним. Но тот прозревает скорую смерть всей своей вотчины, которой действительно суждено скоро умереть и воскреснуть с новой династией.

К моменту написания картины Билибин уже вернулся из эмиграции и, вероятно, как и многие возвращенцы, переосмыслил образ советской власти. Речь тут не идет о примитивном сравнении Ивана Грозного со Сталиным. Скорее, в умах вернувшихся на Родину появилось ощущение преемственности власти, возникла мысль, что Советский Союз – прямой наследник утраченной Российской империи. Безусловно, до Сталина такое переосмысление было невозможно. Поэтому в 1920-е годы так процветал авангард – он ярче всего знаменовал собой полный разрыв со всем прошлым. Сталинизму удалось преодолеть этот кризис, что позволило Билибину – человеку, посвятившему жизнь Традиции, – вернуться в Россию и продолжить изыскания в рамках своего стиля.

К моменту написания картины Билибин уже вернулся из эмиграции и, вероятно, как и многие возвращенцы, переосмыслил образ советской власти. Речь тут не идет о примитивном сравнении Ивана Грозного со Сталиным. Скорее, в умах вернувшихся на Родину появилось ощущение преемственности власти, возникла мысль, что Советский Союз – прямой наследник утраченной Российской империи. Безусловно, до Сталина такое переосмысление было невозможно. Поэтому в 1920-е годы так процветал авангард – он ярче всего знаменовал собой полный разрыв со всем прошлым. Сталинизму удалось преодолеть этот кризис, что позволило Билибину – человеку, посвятившему жизнь Традиции, – вернуться в Россию и продолжить изыскания в рамках своего стиля.

Образ большевика претерпел огромные изменения в творчестве Билибина: от черного агитатора, продавшегося немцам, и незримых большевиков, на бой с которыми должен подняться Илья Муромец, до лубочного конного красноармейца, похожего на Буденного, созданного во второй половине 1930-х годов. Лубок – народный вид искусства, к которому Билибин часто обращался, и то, что он «допустил» красноармейца в пространство если не сказочное, то полусказочное, говорит о серьезных изменениях в его мировоззрении.

Спустя почти ровно 700 лет с момента Ледового побоища тема русско-немецкого противостояния снова оказалась как никогда актуальной. Образ Александра Невского стал привлекать внимание самых разных деятелей советского искусства. Сергей Эйзенштейн снимает фильм «Александр Невский», а Павел Корин пишет одноименный триптих, через год после начала войны был учрежден орден Александра Невского. В экспозиции выставки представлен эскиз открытки «Ледовое побоище», написанный Билибиным в 1941 году. Здесь важную роль играет цветовой символизм. Русское оружие, хоругви и знамена подчеркнуто красного цвета, а оружие и символика тевтонцев – черные, с явным намеком на гитлеровскую Германию. Интересна трансформация билибинского восприятия этих двух цветов и отношений между коммунизмом и Германией. На написанном художником в 1917 году плакате «О том, как немцы большевика на Россию выпускали», семиотика цвета противоположная. Здесь цвет красного флага и красного шарфа на агитаторе служит только камуфляжем для его «черной» сущности: сама фигура того же цвета, что и прусский орел в центре плаката. В своем творчестве Билибин всегда испытывал привязанность к красному цвету как праздничному цвету русского народа. Поэтому, изображая враждебного для него агитатора-большевика, он как будто говорит: красный цвет на нем – только прикрытие его враждебной черной сути. Но к 1941 году пройден уже большой путь. Советский Союз перестал ассоциироваться для возвращенцев и, в частности, для Билибина с коммунизмом. Вывод о том, что СССР – это всё-таки историческая Россия, стал для них очевидным. Поэтому на эскизе открытки русско-советский цвет красный, а цвет тевтонцев-гитлеровцев черный.

Творческий путь Ивана Билибина – это возвращения России в Россию: отстаивание важности и самобытности русского эпоса, художественная борьба с антигосударственным режимом, а затем примирение со своей страной и осознание исторической преемственности ее новой власти.

Николай Андреев

Источник: dynamic-of-civilizations.ru