В Новой Третьяковке на Крымском валу до конца новогодних каникул 2018 года будет проходить выставка с интригующим названием «Некто 1917»

Юбилейные даты притягивают к себе внимание даже тех, кто живет спустя много времени после самих событий, которые имели место какое-то круглое число лет назад. Кажется, что такие события даже ближе и понятнее нам, нежели то, чему мы являемся свидетелями. В свой юбилей тот или иной исторический факт, как комета Галлея, снова проносится мимо нас, осеняя своим шлейфом. Всё это сполна относится и к Революции 1917 года, юбилей которой продолжается на протяжении всего текущего года. Наверное, неспроста в политическом пространстве этот юбилей как-то не прозвучал. Можно назвать разные причины, почему так вышло, но, наверное, главная из них – это исчерпанность революционного пафоса, его неуместность в наше время, усталость от перемен, особенно если эти перемены фундаментальны и меняют сами основы социального бытия. Поэтому 100-летие Революции 1917 года – это для нашего времени, скорее, даже не праздник, а некая мистическая дата, своего рода воспоминание о том «золотом» времени, когда – иллюзорно или нет – перед Россией, ее народом и ее искусством открывалась новая эпоха, которую можно было придумывать с чистого листа. О подобных ощущениях начавшихся тектонических перемен в истории, о предчувствии пришествия чего-то никогда прежде не бывшего, пока что совершенно непонятного и неведомого, о том, как люди искусства век назад воспринимали события 1917 года, – выставка в Новой Третьяковке на Крымском валу, которая называется «Некто 1917».

Название выставки – это строчка из произведения Велимира Хлебникова, которое называется «Взор на 1917 год». Это произведение было опубликовано в знаменитом поэтическом сборнике кубофутуристов «Пощечина общественному вкусу», который вышел в 1912 г. «Взор на 1917 год» поэтическим сочинением можно назвать только очень условно: это «стихотворение» представляет собой перечень стран и империй с указанием дат величайших исторических катастроф, которые эти государства пережили в своей истории. Например, «Рим 476» – это падение западной Римской империи в 476 г. н. э. «Византия 1453» – разгром Константинополя турками в 1453 г. и окончательное падение Византийской империи. «Россия 1237» – вторжение на Русь Батыя, которое положило начало монгольскому игу. Завершается этот перечень Хлебникова как раз надписью «Некто 1917». Принято считать, что в этой надписи – гениальное предвидение Хлебникова Революции 1917 г. в России.

Выставка поделена на тематические кластеры, которые, однако, выглядят довольно искусственно – как, впрочем, и сами неоднократно предпринимавшиеся попытки систематизировать и периодизировать эту революцию.

Открывается экспозиция подборкой картин, озаглавленной как «Мифы о народе», а конкретно – картиной Михаила Нестерова «На Руси. Душа народа». Сам художник говорил об этом своем полотне следующее: «У каждого свои “пути” к Богу <…> но все идут к тому же самому, одни только спеша, другие мешкая, одни впереди, другие позади, одни радостно, не сомневаясь, другие, серьезные, умствуя». Картина была завершена в 1916 г., поэтому в ней революция еще не присутствует как факт свершившийся. Ужасы красного террора, Гражданская война, резня в Крыму, голод – всё это еще впереди. Революция пока – это некое предчувствие, причем предчувствие какого-то очищения и обновления, когда красный цвет воспринимается как цвет пасхальный, а не цвет крови. Смысловой центр картины – почерневшая икона, которую несет народ. Для переломных моментов истории вообще характерно обращение к традиции как чему-то проверенному, выстраданному и наверняка правильному.

В этом смысле симптоматично, что многие художники отображали революцию на языке религиозных символов и иконописных традиций, причем даже в таких специфических произведениях искусства, как пропагандистский плакат. Например, представленные на выставке плакаты «Заем Свободы» не просто отсылают зрителя к символизму и проблематике иконы, но буквально копируют их – Святой Георгий на коне, апостольские лики, цвета. В этой же стилистике выдержаны и картины Кузьмы Петрова-Водкина. Например, его полотно «Две» вообще читается как иконописные образы фресок Дионисия или Андрея Рублева – те же красно-розовые, синие и небесно-голубые тона. Оба лица явно контрастируют друг с другом. Композиционно эта картина повторяет его более ранние работы – «Две девушки», «Девушки на Волге». Но картина «Две», написанная в 1917 году, смотрится уже совсем по-другому. Похоже, что революционные события подтолкнули Петрова-Водкина глубже и символичнее представить своих старых персонажей. На картине «Две» изображены девушки. Одна из них – белокурая, типично европейской внешности, одетая в синюю рубаху. Другая девушка – с неуловимо монгольскими чертами лица, карими глазами, носом с горбинкой и в красной рубахе. Обе девушки как бы ведут между собой внутренний, бессловесный диалог. О чем? Не о разбуженной ли революционными событиями многонациональной России?

Другая картина Петрова-Водкина, также написанная в 1917 году, – «Полдень. Лето». Здесь революция, да и какие бы то ни было другие политические катаклизмы не ощущаются. Это мирное сонное убежище, где всё идет своим чередом среди холмов и рощ Центральной России. Зритель смотрит на весь пейзаж слегка сверху – как будто расположившись на яблоне. Перед ним открывается зеленая даль и река – скорее всего Волга. А внизу под яблоней проходит вся человеческая жизнь. Куда-то едет бричка, кто-то колет дрова, пасутся коровы, отдыхают косцы, гуляют влюбленные, мать кормит младенца, движется погребальная процессия. Какие бы революции ни происходили, главное в человеческой жизни всегда останется неизменным.

Еще одна хрестоматийная картина Петрова-Водкина – «1918 год в Петрограде». Эта «Петроградская Мадонна» недаром считается символом тех лет. Пейзаж за спиной «Мадонны» напоминает Венецию (в конце концов, Петербург ведь – Северная Венеция). В самом центре картины – и геометрическом, и смысловом – глаза женщины. Этот взгляд – один из немногих взглядов с картин того времени – как будто не только прозревает надвигающееся будущее, но и непосредственно знает о нем, и во взгляде этом – глубокая жалость.

Революция понимается и художниками, и героями их картин как нравственное преображение, как воскресение – о политике они, кажется, уже не думают. Их мироощущение напоминает героев «Коня бледного» Бориса Савинкова или стихи Сергея Есенина (достаточно посмотреть на названия его стихов времени революции – «Пришествие», «Преображение», «Иорданская голубица»).

Особняком стоят картины Марка Шагала. На них – не столько подъем и ликование, сколько робкая надежда на лучшее, но вместе с тяжелым ощущением сгущающегося мрака. На картине «Венчание» две человеческие фигуры кажутся крайне уязвимыми, чувствуется, что с ними скоро случится беда. Небо затянуто тяжелыми тучами, и у ангела, соединяющего новобрачных, крылья красные, и это уже – цвет крови, а не обновления.

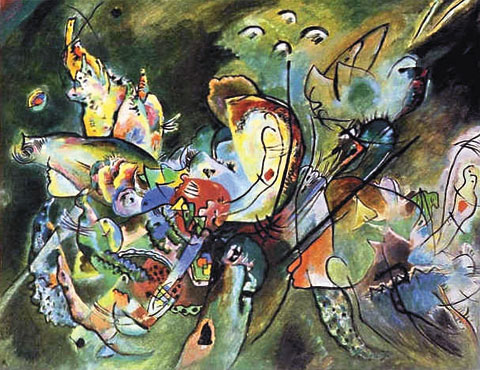

Другой способ восприятия революционных событий – это попытка слиться с ними в одно целое. Революция сама по себе рассматривается не как разрушение, пусть даже и необходимое, но как чистое творчество и созидание. Такой взгляд на революцию как нельзя более полно воплощен во второй картине, открывающей выставку наряду с «Душой народа» Нестерова. Это – «Смутное» Василия Кандинского. Откуда-то из глубины, из зеленой дали надвигается, врываясь в реальность, пестрый карнавал цвета, света и формы. Он агрессивно движется на зрителя и одновременно куда-то вверх. В искусстве тоже началась революция – революция против формы. Любые рамки, создающие замкнутое пространство, благотворно сказываются на том, что внутри этих рамок. Замкнутость уютна. Это касается не только архитектуры и человеческого бытия внутри нее, но и в целом искусства как такового. В спокойные эпохи искусство существует плавно и размеренно. Оно, конечно, не делает качественных рывков, но зато и не испытывает никаких деструктивных потрясений. В революционное время искусство, напротив, лишается всевозможных рамок – а следовательно, и стен, защищающих его от ветра истории.

Примером такого вышедшего за рамки искусства является супрематизм. На выставке представлены работы Казимира Малевича, Ольги Розановой, Ивана Клюна. Супрематисты, пожалуй, наиболее ярко выразили художественным языком идею освобождения от каких бы то ни было рамок. Они признавали только цвет – цвет как таковой. Большинство абстрактных композиций супрематизма выполнены на белом фоне. Здесь белый цвет – и символ обновления, и знак преображения, и даже необходимое условие стерильности экспериментальной площадки принципиально нового искусства. Из фигур преобладают квадраты и прямоугольники – сакраментальные для супрематистов геометрические объекты, которые, пропитавшись духом времени, выглядят динамично, но в то же время устойчиво.

Примером такого вышедшего за рамки искусства является супрематизм. На выставке представлены работы Казимира Малевича, Ольги Розановой, Ивана Клюна. Супрематисты, пожалуй, наиболее ярко выразили художественным языком идею освобождения от каких бы то ни было рамок. Они признавали только цвет – цвет как таковой. Большинство абстрактных композиций супрематизма выполнены на белом фоне. Здесь белый цвет – и символ обновления, и знак преображения, и даже необходимое условие стерильности экспериментальной площадки принципиально нового искусства. Из фигур преобладают квадраты и прямоугольники – сакраментальные для супрематистов геометрические объекты, которые, пропитавшись духом времени, выглядят динамично, но в то же время устойчиво.

Еще один способ реакции художников на революцию – это ее игнорирование, своего рода творческий эскапизм. Не желая уходить в дремучую старину, но и не имея желания воспевать революцию, такие мастера стремились отгородиться от окружавшего их внешнего мира, становившегося всё более и более пугающим. Они уходили в пейзажную живопись и даже в эротику, но дух времени, в котором было всё меньше супрематистского оптимизма и всё больше свинца, заглядывал к ним в окна. То, чего человек долго и искренне ждет – неважно, со страхом или с надеждой, – он часто просто не может разглядеть, прочувствовать, понять, когда это что-то проходит мимо него, а понимает, что ожидаемое им событие всё же свершилось, только спустя какое-то время. С революцией произошло то же самое. Ее вполне можно было пропустить мимо себя, не заметить, но когда перед ней закрывали дверь, она неизменно появлялась в окнах – как на картине Сергея Виноградова «Алупка», где темная и неприветливая реальность заглядывает в окно домашнего уюта.

Сюда же можно отнести и обильно представленного на выставке Бориса Кустодиева. Всё его творчество глубоко контрреволюционно по самой своей сути. Это – художник-символист, но его символы не оторваны от реальности, не перенесены в древность и не сведены к геометрическому бунту. И еще – Кустодиев ни в коем случае не бытописец. Каждый его образ преисполнен внутренней жизни и фонтанирующей жизненности. Он видит старую Россию, любит ее и, как никто другой, понимает. Достаточно посмотреть не его портрет Николая II. Так – красочно, живо и с любовью – портрет государя удался еще только Валентину Серову. Его картины не жанровые сценки из жизни купцов и не иллюстрации к пьесам Островского – это самостоятельная цельная русская метафизика. Поэтому эскапизм Кустодиева – агрессивный и наступательный. «Свадебный пир» и «Масленица» – открытый вызов новому миру, добровольный уход из мира современного художнику искусства. А иногда Кустодиев идет и на прямое противостояние новому режиму – как, например, в картине «Большевик»: красный флаг в руках центральной фигуры застилает небо, как зарево пожара, глаза ее остановившиеся, остекленевшие. Нельзя не отметить композиционного сходства с его же картиной «Москва. I. Вступление. 1905», где смерть с окровавленными руками и ногами надвигается именно из переулков, занятых восставшими, на фоне пожаров и красного флага.

Картина Аркадия Рылова «Закат», пожалуй, наиболее явственно выражает невозможность эскапизма и всю бесперспективность этой творческой стратегии. Более тревожного и тягостного пейзажа представить себе невозможно. Здесь солнце не уходит на покой, чтобы пробудиться следующим утром, – оно умирает, заливая своей кровью всю землю и низкие фиолетовые облака. Деревца на берегу озера – чахлые и пожухлые, а само озеро тоже – не то кровавое, не то огненное.

Проигнорировать революцию невозможно, можно уйти от нее в глубину веков, как Нестеров, примкнуть к ней, как супрематисты, или выступить против нее. Три этих пути мы видим на трех представленных на выставке картинах. На первой из них – полотне Нестерова «Философы» – Паввел Флоренский и Сергей Булгаков погружены в себя и в тихий, заливающий их точно изнутри свет русского христианства. Они как будто идут навстречу мальчику с картины «Душа народа». Другая картина – портрет Керенского работы Исаака Бродского. Несмотря на свою жалкую историческую роль, на портрете Керенский смотрится фундаментально. Он сам похож на революционера – облачен не то в гимнастерку, не то в ватник. Взгляд спокойный и суровый, поза уверенная. Очевидно, самим художником Керенский был воспринят как одно из значимых порождений русской революции. Наконец, третья картина – это «Большевики» Ильи Репина. Картина не оставляет сомнений в отношении Репина к Октябрьской революции и ее героям. Страшные босхианские лица, изогнутые тела, мутный сивушный колорит. Другое название картины – «Красноармеец, отнимающий хлеб у ребенка». Или, в другой трактовке, – «Солдаты Троцкого отнимают у мальчика хлеб».

В числе художников, внутренне не принявших революцию, следует назвать и Леонида Чупятова. Его работа «Голова с пейзажем» 1919 года пропитана каким-то народным сатанизмом. Красное лицо, осоловелые глаза и вилы в руках – как рога. Сюда же можно отнести и цикл «Расея» Бориса Григорьева. Все лица его героев отмечены печатями алкоголизма и всевозможных пороков, злые, бездушные – одним словом, изуродованные революцией. Сам Борис Григорьев в 1919 году вместе с семьей бежал из революционной России, переплыв на лодке Финский залив.

Есть на выставке картины, которые вообще очень опосредованно соотносятся с революционным 1917 годом. Например, «Божьи люди» Владимира Кузнецова. Мрачные образы старообрядцев с неприятными выражениями на лицах – озлобленные, запуганные, тупые. На рубеже веков в старообрядческих кругах, особенно у тех из них, кто занимался предпринимательством, накопился большой капитал, который подчас пускался на борьбу против «власти антихриста» – борьбу, которая понималась весьма специфическим образом: как поддержка любых видов протестной активности, причем даже после того, как по указу императора старообрядцам были возвращены храмы Рогожской слободы с правом совершать в них службы.

Еще одна обособленная, ни на что не похожая работа – картина Николая Рериха «Три радости». Сам художник писал о картине: «Хожалый гусляр повещает поселянину о трех радостях. Сам Святой Егорий коней пасет, сам Николай Чудотворец поля уберет, а сам Илья Пророк рожь зажинает». Краски по-рериховски волнующие, но не тревожные. Русский дом под надежной охраной всех святых, с ним ничего плохого не произойдет, какие бы катаклизмы вокруг него ни случились.

Интересно представлено на выставке и городское пространство революционной поры. Так, на картине Николая Ульянова «Кафе» посетители с газетами и зеркало за их спинами напоминают скорее искореженные футуристические дома, чем людей.

У выставки очень специфический официальный рекламный ролик. По полю на коне мчится человек. Его преследуют. Конь проносится по сжатому полю мимо коровы и старухи-молочницы, как будто сошедших с другой картины Григорьева, написавшего упомянутых выше «Божьих людей». Старуха медленно поднимает взгляд, раздается звук выстрела. Тогда она берет ведро с молоком и медленно переходит межу. Камера фокусируется на белом коровьем боку с изображенной на нем черной супрематистской конструкцией, и корова начинает медленно взлетать. Этот короткий ролик очень точно и с подлинным глубинным символизмом рисует картину-схему революции. При всей страсти, при всём желании быть вовлеченным в политику искусство – к добру ли, к худу ли – осталось самим собой. На ролике между зеленым лугом искусства и выжженной солнцем, вытоптанной травой политики лежит четкая граница. По этой выжженной земле во весь опор мчится старый порядок, его настигают и убивают. И только тогда молочница, медленно неся с собой драгоценный груз молока, переходит в реальность политическую, в реальность актуального. А тот мимолетный, призрачный, несвоевременный и оттого такой уязвимый мир искусства, существующего ради себя самого, мир, давший полное ведро вдохновения, тихо и сюрреалистично поднимается в воздух.

Даже самые кровавые революции начинаются с задумок достижения всеобщего счастья. В то же время и самые возвышенные, насыщенные исканиями Бога религиозные движения приводят в итоге к резне и рекам крови. В отличие от так называемых профессиональных революционеров, людям искусства, художникам, поэтам, писателям было чуждо прагматичное восприятие революции. Для них это была не очередная веха в борьбе классов, а идеал, долгожданное пришествие чего-то великого, даже нечто антропоморфное. Сейчас, по прошествии ста лет, может показаться удивительным, что даже наиболее чуткие и прозорливые люди того времени – за редчайшим исключением вроде Максимилиана Волошина – не поняли сразу всего трагизма случившегося: осознание этого пришло к ним спустя годы. Мы же веком позже знаем, как тогда развернулись события, как заполыхала страна, как были убиты лучшие ее люди. Художники же той поры – опять же за редким исключением, например, Кустодиева – не могли знать грядущего и приняли цвет крови за цвет Пасхи. Это не характеризует их каким-то негативным образом – они просто остались в своем времени. Оттиск личности в любом случае навсегда запечатлевается в истории, бесконечность прямой времени отнюдь не отменяет существования ее отрезков – человеческих жизней. Само собой, нельзя забывать и о религиозном восприятии русской революции. Это и пресловутая святость бунта, после которого прямая дорога к покаянию, и крайний надрывный выплеск души, как говорит об этом герой «Коня бледного»: «…и другой путь – путь Христов… Слушай, ведь если любишь, много, по-настоящему любишь, то и убить тогда можно… Пойми: нужно крестную муку принять, нужно из любви, для любви на всё решиться, но непременно, непременно из любви и для любви… Вот я живу. Для чего? Может быть, для смертного моего часа живу. Молюсь: Господи, дай мне смерть во имя любви. А об убийстве ведь не помолишься. Убьешь, а молиться не станешь. Верую во Христа, верую, но я не с Ним. Недостоин быть с Ним, ибо в грязи и крови. Но Христос в милосердии своем будет со мною… Если крест тяжел – возьми его. Если грех велик – прими его. А Господь пожалеет тебя и простит».

Революция, безусловно, была всплеском, который никоим образом не мог продлиться дольше нескольких лет, поэтому неудивительно, что попытки сделать революцию постоянным, естественным состоянием для страны были обречены на провал. Конечно, тот заряд, тот импульс, который был дан искусству революцией, никуда не исчез, но даже самая сверхъестественная концентрация на совершении качественного рывка вперед не могла принести плодов, потому что для того, чтобы произошли изменения качественные, недостаточно одних лишь количественных трансформаций.

Завершается экспозиция выставки весьма символично. Перед зданием Моссовета, на месте разрушенного памятника Михаилу Скобелеву, была установлена аллегорическая фигура Свободы. Эта фигура плыла по воздуху, ее одежды развевались, как знамя, в руке она держала сферу, которая скорее всего должна была символизировать земной шар, другая рука была указующе поднята вперед и вверх. При выполнении работы скульптор Николай Андреев руководствовался примером Ники Самофракийской. К 1940-м годам фигура – как и идеи, которые она воплощала собой, – обветшала, и было принято решение снести ее. Единственный уцелевший фрагмент скульптуры – ее голова – была, по музейному преданию, увезена на санках работницами Третьяковской галереи, а позже на месте статуи Свободы был установлен памятник Юрию Долгорукому. Революция закончилась. Наступала пора государственного строительства. Революция повергла сама себя, преодолела сама себя и смогла, обуздав свои разрушительные силы, обезглавив анархические мечты, пойти единственно возможным путем – путем укрепления и возрождения имперской составляющей.

Абсолютную власть революции, ее власть над умами мы яснее всего видим через гигантскую лупу искусства, и это увеличительное стекло, вставленное в музейное пространство Третьяковской галереи, – отличный подарок для тех, кто хочет понять суть того, что произошло с нами сто лет назад. Юбилей революции миновал, и выставка «Некто 1917» в полной мере отразила как судьбу самой русской революции, так и судьбу ее восприятия.

Николай Андреев

Источник: dynamic-of-civilizations.ru