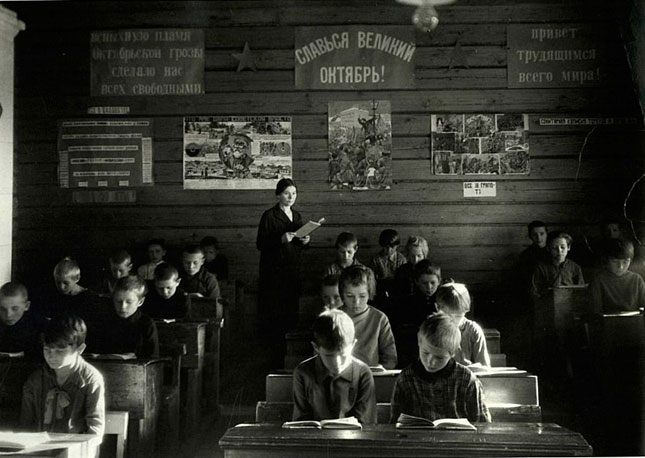

Урок в начальной школе. Москва. Фото Маргарет Берк-Уайт, 1931 г.

Извращения в системе образования

Павел Расинский

Креативный класс претендует на наследственное обладание креативностью. Остается закрепить это на уровне титулов – интеллектуальный граф, интеллектуальный герцог... И мы получим настоящую демократию

Проще всего было бы сказать, что есть советское хорошее образование и есть образование плохое – постсоветское и, конечно, в чем-то антисоветское. Но это было бы слишком грубым упрощением. Советское образование – это не константа, а процесс. На начальном своем этапе советское образование, естественно, враждовало с образованием досоветским. Таков закон любой революции, создающей новое общество. Но со временем советское образование все в большей степени стало вбирать то лучшее, что существовало в образовании досоветском. И это тоже закон постепенной адаптации любых постреволюционных обществ к историческому опыту своего народа, своего государства. Сталинское образование фактически унаследовало то лучшее, что было в образовании досоветском. И одновременно обогатило досоветское образование, сделав его и бесплатным, и общедоступным, и обязательным, что имело колоссальнейшее значение. И более динамичным, нежели образование досоветское. Что имело значение, скажем прямо, ничуть не меньшее.

Ломка образования вновь началась при Хрущеве («нет плохих учеников, а есть плохие учителя»). Она в чем-то возвращала образование к раннереволюционной ситуации.

Затем все вновь качнулось в противоположную сторону.

А затем началось все то разрушительное и отбрасывающее страну назад, что именуется перестройкой и постперестройкой.

Даже элементарный обзор всех этих колебаний предполагает совсем иной, не газетный жанр исследования. Но и упрощенчество никак не является нашей целью. Поэтому необходимо брать отдельные ключевые вехи, поворотные моменты, ключевые события – и анализировать их смысл. Оставляя читателю возможность самостоятельно насыщать фактами и подробностями все то, что размещено в интервалах между поворотными ключевыми моментами, вехами и событиями.

Одним из таких ключевых поворотных событий является постановление ЦК ВКП(б) «О педологических извращениях в системе наркомпросов». Постановление было издано 4 июля 1936 года. И оно, безусловно, маркирует собой крутой перелом в том, что касается системы образования в СССР.

Но для того, чтобы понять смысл этого постановления, надо хотя бы вкратце обсудить, что такое педология, которой посвящено это постановление.

Педология – это своего рода метанаука, создатели которой попытались в конце XIX – начале XX веков объединить разные науки, изучавшие ребенка (медицину, психологию, педагогику), в одну – науку о развитии ребенка.

Казалось бы – да здравствует педология! И долой проклятую ВКП(б), препятствующую своим постановлением развитию этого прекрасного – как сказали бы теперь, мультидисциплинарного – начинания.

Но вот как описывает педологию Сусанна Яковлевна Рубинштейн – доктор психологических наук, высокий авторитет в том, что касается психологии умственно отсталых детей.

«Педология – пишет она в своей книге «Психология умственно отсталого школьника» – лженаука о детях – основывалась на теории функциональной психологии, согласно которой психические функции: память, внимание, интеллект и свойства личности рассматривались как врожденные, обусловленные наследственностью способности человека. В соответствии с этой ложной теорией педологи считали, что умственные способности ребенка «роковым образом» предопределены его наследственными задатками и являются величиной более или менее постоянной, мало зависящей от воспитания и обучения. Исходя из такого понимания умственных способностей ребенка, педологи считали, что эти способности можно и нужно количественно измерять с целью последующего распределения детей по разным школам, в зависимости от результатов этого измерения. Так педологи и действовали».

То есть педологи, стремившиеся навязать советскому образованию свой весьма далеко идущий подход, считали возможным разделить учащихся на несколько сортов и наполнить школы принципиально разного качества учащимися соответствующего сорта. Причем произвести сортировку учащихся они хотели в раннем возрасте – однажды и навсегда.

Спору нет, какие-то способности можно выявить на начальном этапе и считать основополагающими в плане дальнейшей программы обучения индивидуума, обладающего этими способностями. В чем-то это может помочь формированию спортсмена высшего класса. Да и то не всегда. Известны результаты подобной селекции, применяемой по отношению к особо одаренным детям. Ну, и что? Создавались спецшколы, интернаты. В них особо предрасположенные к математике дети особым образом обучались. И каков был результат? Дало ли это что-то качественно отличающееся от того, что давало обучение в обычных школах?

Опыт показывает, что прорыва не было. Были отдельные достижения и многочисленные проколы. По большому счету, это можно назвать «много шума из ничего». Я был знаком с человеком, который учился в особо элитной вечерней физико-математической школе. В нее отбирались победители математических олимпиад. Климат был настолько специфическим (все друг про друга знали, кто гений, а кто только талант), что мой знакомый из этой школы ушел, вернулся в обычную. Потом кончил обычный институт. Быстро защитил диссертацию. Возглавил серьезное научное подразделение. И к своему удивлению обнаружил в качестве посредственного программиста одного из «гениев» той самой элитарной физико-математической школы. Школа и затем математический ВУЗ раздавили этого «гения». Он впитал в себя высокомерную элитарность, но не сумел проявить никаких подлинно творческих способностей. И это притом, что руководители пытались предоставить ему для этого все возможности.

Итак, даже самая элементарная селекция по способностям, осуществляемая в раннем возрасте, дает на практике весьма относительный результат. Теперь это общеизвестно. И есть масса примеров того, как самые выдающиеся ученые не проходили элементарнейших селекционных тестов. И оказывались, так сказать, в низшей страте. А люди, оказавшиеся впоследствии совершенно бесплодными, триумфально проходили все селекционные тесты.

Но педологи, против которых было направлено постановление ЦК ВКП(б), хотели навязать советскому образованию не простейшие формы селекции по способностям. Эти формы советское образование опробовало в полной мере. И этому не помешало ни рассматриваемое постановление ЦК ВКП(б), ни развернутая после него борьба с педологией. Педологи пытались создать жесточайшую и весьма дифференцированную селекцию. Что привело бы к превращению советского общества в весьма своеобразный вариант общества элитно-фашистского. Основанного на ничем не обоснованной теории неких «интеллектуальных рас». Весьма напоминающих, не правда ли, нечто из философии гностиков. Педологический диктат... Массовое насаждение в советских школах этаких тиранов-педологов... Бесчисленные анкетирования и тестирования учащихся, направленные на то, чтобы доказать... Впрочем, тут надо дать слово авторам постановления ЦК ВКП(б) от 4 июля 1936 года.