Александр Филиппов: «Выборы – это как бы рождение новой власти, даже если персонально власть остается старой»

Интервью доктора социологических наук, профессора Школы философии Факультета гуманитарных наук и руководителя Центра фундаментальной социологии Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Александра Фридриховича Филиппова альманаху «Развитие и экономика»

Источник: альманах «Развитие и экономика», №16, июнь 2017, стр. 14

– Страна входит в политический сезон, который в марте следующего года завершится президентскими выборами. И вопрос сейчас не в том, каковы будут результаты этих выборов – здесь нет и не может быть никаких сомнений, – а в том, каким окажется это новое издание путинского большинства, будет ли это большинство, как и прежде, большинством, которое в целом гомогенно в понимании своего лидера, или же на этот раз большинство окажется поделенным на группы, каждая из которых станет голосовать за «своего Путина»? Словом, какова будет морфология этого предстоящего через несколько месяцев предсказуемо единодушного волеизъявления?

– Сейчас социологами фиксируется достаточно высокая степень единодушия граждан по политическим вопросам. И вместе с тем весьма распространена точка зрения, что этим самым социологам вообще нельзя верить. Но на деле – кто такие социологи? Это ограниченное количество больших поллстерских компаний, они имеются в любой стране, и всюду они так или иначе связаны с правящими политическими режимами – вне зависимости от их окрасок и характеров. Поэтому такие компании включены в общую систему обеспечения единодушия. Иначе говоря, результаты опросов общественного мнения – с самой крайней точки зрения – это всегда и априорно фальсификации, с менее крайней точки зрения – это смесь истинных значений и фальсификаций, с еще более умеренной точки зрения – это отражение некоторого действительно существующего единодушия, однако отражение его при помощи таких методов и таких средств, которые затрудняют высказывание несогласия даже в тех случаях, когда это несогласие с существующими порядками имеется. Почему об этом необходимо сказать с самого начала? Потому что есть, собственно, всего два механизма, позволяющих узнать, выявить волю народа, общественное мнение. Один механизм – это выборы, а другой – между выборами – это именно разного рода опросы.

– И какой из этих механизмов точнее? Какой правильнее показывает волю народа?

– Нельзя ставить вопрос настолько прямолинейно. Представьте себе, что у нас в распоряжении не несколько часов, какие-то из которых более точные, а какие-то менее точные, а всего-навсего одни-единственные часы, про которые точно известно, что они, в общем, довольно скверные и их даже не всегда заводят. И невозможно узнать, насколько эти часы отстают или спешат, потому что нет стандарта, эталона, других часов, про которые точно известно, что они правильно показывают время. Об этих часах с уверенностью можно сказать лишь одно – что в определенный момент их стрелки, которые всё-таки не стоят на месте, оказываются в определенном положении. Для того, чтобы тем или иным способом замерять волю народа, нужно, во-первых, верить в народ, во-вторых, верить в его волю, в-третьих, верить в то, что эта воля каким-то образом концентрируется в момент выборов и после этого – неизвестно, каким образом, – сохраняется в законсервированном виде до следующих выборов. Да, безусловно, это политическая фикция, без которой, однако, не может существовать ни одна современная политическая система. И то, что показывают выборы, может быть выявлено только с их помощью, потому что во всех других случаях – в промежутках между выборами – мы во время всплесков общественной активности узнаем не о воле народа в целом, а о воле некоторого активного меньшинства этого народа, которое, как это обычно происходит в истории, очень умело выдает свой ограниченный, частный, локальный, партикулярный интерес за волю всего общества в целом. В каких-то случаях в результате подобного псевдонародного волеизъявления происходит революция, меняется политический режим. В каких-то случаях всё остается по-прежнему. На этом фоне выборы – при всём их несовершенстве и возможных влияниях на их итоги – предлагают на самом деле замер той загадочной субстанции, которую мы по привычке и в силу определенной традиции называем волей народа. А между выборами точно такую же функцию выполняют опросы общественного мнения, которые, как и выборы, включены в политическую систему и действительно обладают способностью, будучи хорошо и грамотно проведенными, с одной стороны, свидетельствовать об изменениях в этой самой таинственной субстанции – воле народа, – которая в момент выборов манифестируется, выходит на поверхность, а с другой стороны, самым серьезным образом оказывать влияние на ее формирование. Поэтому опросы общественного мнения – это неотъемлемая часть политической системы, которая работает вовсе не на удовлетворение праздного или научного интереса незаинтересованного наблюдателя, а на саму политическую систему, служит ее самонастройке. Если кто-то пытается возразить, что все опросы – это на самом деле филькина грамота, так как в действительности воля народа совсем другая, то это несерьезный аргумент, поскольку иного способа замерять эту самую волю – кроме опросов и выборов – просто не существует. Разумеется, на такой упрощенный ответ возможна и следующая реакция: помимо рутины выборов и опросов есть же митинги и демонстрации, есть разные формы заметной политической активности на улицах и в социальных сетях… Всё это нельзя недооценивать, конечно, но не будем путать островки активности и большие политические события, которые позволяют судить о воле народа. Именно отсюда идет часть сомнений: те, кто видит свою и знакомых активность, кто окружен подписчиками, «лайками», дружелюбной или хотя бы неравнодушной медиасредой, сомневается, если не сказать сильнее, в результатах опросов и выборов, которые подтверждают друг друга.

– Да, но сомневаться могут не в самом по себе способе получения тех или иных социологических данных путем опросов, а в том, что при сборе этих данных или при их обработке использовалась некорректная методика.

– Всё верно. Можно сказать, что мы не верим опросам, потому что знаем подлинную волю народа, а можно сказать, что мы им не верим, потому что просто считаем неэффективными, неправильными способы получения и анализа данных соцопросов. Но в любом случае пока что налицо довольно высокий уровень единодушия опрашиваемых граждан по важнейшим политическим вопросам, причем независимо от того, получено ли это единодушие с помощью тотальной пропаганды или же это единодушие, моментально возникшее и неизбежно обреченное рассыпаться. Сейчас можно считать, что такое единодушие есть – и этот факт фиксируется всеми крупными поллстерскими компаниями. Но я рискну высказаться по поводу этого единодушия в терминах, которые сейчас, может быть, не очень распространены. Когда Томас Гоббс объясняет, что такое государство, как оно возникает благодаря тому, что называется общественным договором, он говорит, что это больше, чем просто согласие или единодушие, это реальное единство, которое репрезентируется в лице суверена. То есть единодушие вовсе не результат коллективного одобрения чего-то, не результат восторга или эмоций, но некоторая готовность опознавать себя и других как участников некоторого политического единства. Фиксируемое опросами единодушие – это не так-то мало, но это не всё, что следовало бы знать об участниках совместной политической жизни.

– Всё верно. Можно сказать, что мы не верим опросам, потому что знаем подлинную волю народа, а можно сказать, что мы им не верим, потому что просто считаем неэффективными, неправильными способы получения и анализа данных соцопросов. Но в любом случае пока что налицо довольно высокий уровень единодушия опрашиваемых граждан по важнейшим политическим вопросам, причем независимо от того, получено ли это единодушие с помощью тотальной пропаганды или же это единодушие, моментально возникшее и неизбежно обреченное рассыпаться. Сейчас можно считать, что такое единодушие есть – и этот факт фиксируется всеми крупными поллстерскими компаниями. Но я рискну высказаться по поводу этого единодушия в терминах, которые сейчас, может быть, не очень распространены. Когда Томас Гоббс объясняет, что такое государство, как оно возникает благодаря тому, что называется общественным договором, он говорит, что это больше, чем просто согласие или единодушие, это реальное единство, которое репрезентируется в лице суверена. То есть единодушие вовсе не результат коллективного одобрения чего-то, не результат восторга или эмоций, но некоторая готовность опознавать себя и других как участников некоторого политического единства. Фиксируемое опросами единодушие – это не так-то мало, но это не всё, что следовало бы знать об участниках совместной политической жизни.

– Но это у человека, скажем так, проработанного, определенного культурного уровня. Массовый человек всё-таки, наверное, руководствуется больше именно эмоциями.

– А я вот с этим не соглашусь. Мы себе придумали массового человека, потом придумали его психологию, а потом удивляемся, почему же этот самый массовый человека не всегда ведет себя так, как мы представляем в наших стройных умозаключениях. В своей первой и ставшей самой знаменитой книге «Истоки тоталитаризма» Ханна Арендт несколько раз использовала английское слово blob, что означает каплю, сгусток некоей аморфной, тягучей, вязкой жидкости. Этим словом она обозначала как раз массового человека тоталитарного общества. Но отсюда вовсе не следует, что этот самый blob никогда не испытывал желания оказаться в лучах славы, что его не увлекало ощущение причастности к какой-то общности, к какому-то единству. Важно другое: чтобы вместо единодушия возникло хотя бы сколько-нибудь заметное разномыслие, а уж тем более чтобы такое разномыслие стало значимым политическим фактором, необходима серьезная институциональная инфраструктура – внятные партии, более или менее независимые. в финансовом отношении средства массовой информации, сердцевинные группы, вокруг которых формируются островки мнений, наконец, элементарные возможности для людей опознавать себе подобных в разных местах. Это всё не возникает просто так, как бы само собой, в созвучии с какой-то красивой идеей, восходящей к XVIII-XIX векам. Ничего само не происходит, для всего нужна институциональная среда. А эта среда разногласий у нас сейчас, скажем так, разглажена. То есть с одной стороны получается рыхлое, не проработанное до политического участия, но достаточное для поддержки существующего положения дел единодушие, а с другой – разрозненность, отсутствие институционального оформления, идейно и организационно устойчивых ядер преобразующей активности.

– Можно ли сказать, что выборы, несмотря на их в общем-то запрограммированные и заранее известные результаты, стали важным элементом постсоветской политической системы?

– Безусловно. В нашей политической системе – что бы мы о ней ни говорили, как бы мы ее ни критиковали – без выборов уже просто невозможно обойтись. Эта система требует легитимации через выборы. Пусть выборы на самом деле являются не выборами как таковыми, а всего лишь неким политическим ритуалом, антуражем, медийным действом, но без них уже никак нельзя. Ритуал должен быть исполнен во что бы то ни стало. Приближаются президентские выборы. И несмотря на то, что их исход совершенно очевиден, после выборов мы окажемся в абсолютно другой ситуации, потому что – еще раз – это событие станет важным замером реальных настроений в стране. Тут всё будет значимо: и цифры, которые наберет победитель, и показатели его конкурентов, и реакция на исход голосования со стороны тех, кого очень условно можно причислять к оппозиции, – будут ли они выводить своих избирателей на улицу и обвинять власть в фальсификации. Возможно, мы увидим, насколько идеологически гомогенным окажется на этот раз путинское большинство. Словом, в выборах всё важно, каждая деталь, каждый нюанс, потому что выборы – это как бы рождение новой власти, даже если персонально власть остается старой. Существующая политическая система, несомненно, пройдет через выборы, но что-то в ней будет поставлено под вопрос. Да, конечно, по результатам президентских выборов это что-то, от чего власть захочет отказаться, будет не таким заметным и знаковым, как в случае с выборами думскими. Давайте вспомним, как в декабре 2011 года, когда начались массовые протесты по поводу результатов выборов в Думу, из публичной политики исчез Грызлов. Его крылатая фраза, что-де «парламент – не место для дискуссий», независимо от того, говорил ли он ее в такой именно формулировке или же она – плод журналистского творчества, стала притчей во языцех, оскорблением общественного вкуса.

– Ему еще приписывается фраза, которая в декабре 2011 года имела даже более резонансное звучание, чем «не место для дискуссий»: «Улица – не место для протеста, а лишь пространство для праздников».

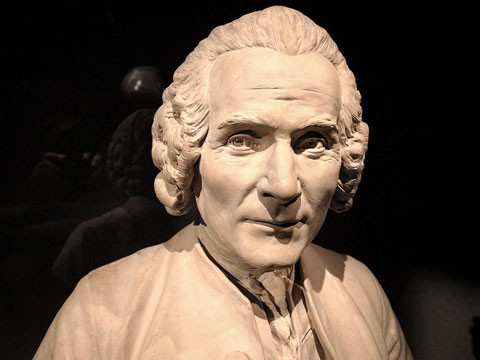

– Время от времени возникают странные люди, потом они исчезают из поля публичного внимания, и на их месте возникают другие – не менее яркие… Но я снова о своем – о важности выборов, что бы о них сейчас ни говорили и как бы ни критиковали за их предсказуемость. В любом случае общенациональная электоральная президентская кампания при тех огромных полномочиях, какими у нас обладает первое лицо, является для самой же системы фактически единственным шансом продиагностировать саму себя, понять, что у нее ненормально и нуждается в лечении. На кону вопрос о жизнеспособности системы, об ее устойчивости, долговечности. Наконец, именно на фоне выборов – при том единодушии, какое, скорее всего, в очередной раз будет продемонстрировано, – власть снова подтвердит свое право употреблять старое и буквально заросшее разными, не всегда и не вполне адекватными, смыслами слово «народ». Причем употреблять не в этнографическом, не в идеологическом или каком-то еще смысле, а именно в смысле политическом. Когда налицо 90 или пусть даже 80 процентов поддержки, то это значит, что народ фактически совпадает с такой сугубо научной, эмоционально не окрашенной статистической категорией, как население. Как говорил Жан-Жак Руссо, «воля общая, или верховная, должна быть всегда преобладающей, быть единым правилом для всех остальных волеизъявлений». Как устроена такая «воля общая»? Это сложный вопрос, и решения, восходящие к Руссо, кажутся мне в целом неудовлетворительными. У Руссо народ в результате общественного договора возникает, так сказать, раз и навсегда. Общая воля не присутствует непременно в сознании каждого человека, необязательно осознается даже большинством. Наоборот, меньшинство может притязать на то, что выражает общую волю адекватно. У Гоббса, создавшего в Новое время традицию исследований общественного договора, всё было совсем по-другому. Здесь до сих пор много недоразумений. Часто считается, что Гоббс выводил возникновение государства из общественного договора. Но на самом деле Гоббс в «Левиафане» утверждал вот что. Общественный договор – это не какой-то единичный гипотетический акт, с которого началось существование государства, но постоянная готовность опознавать и осознавать себя как гражданина, который соединяет лояльность подданного суверену с пониманием своей принадлежности к огромному политическому телу, зримым выражением единства которого является всевластный и полноправный суверен. В готовности подчиняться его власти как законной дает себя знать непрерывность общественного договора. Если такой процесс хотя бы на какое-то время застопорится, то возникнет угроза обрушения политической жизни, разложения народа до первоначального – существовавшего до общественного договора – состояния, которое Гоббс называет multitudo – разрозненное множество. Зачем я всё это говорю? А затем, что названные закономерности работают и в наше время. Чем больше мы модернизируем государство, чем сильнее пытаемся уйти от привычек, традиций, устойчивых ритуалов и тому подобных вещей, тем явственнее оказываемся в сомнительной области, где может снова неожиданно возникнуть множество и заявить о себе как элементарная сила, неподвластная авторитетам стихия.

– Время от времени возникают странные люди, потом они исчезают из поля публичного внимания, и на их месте возникают другие – не менее яркие… Но я снова о своем – о важности выборов, что бы о них сейчас ни говорили и как бы ни критиковали за их предсказуемость. В любом случае общенациональная электоральная президентская кампания при тех огромных полномочиях, какими у нас обладает первое лицо, является для самой же системы фактически единственным шансом продиагностировать саму себя, понять, что у нее ненормально и нуждается в лечении. На кону вопрос о жизнеспособности системы, об ее устойчивости, долговечности. Наконец, именно на фоне выборов – при том единодушии, какое, скорее всего, в очередной раз будет продемонстрировано, – власть снова подтвердит свое право употреблять старое и буквально заросшее разными, не всегда и не вполне адекватными, смыслами слово «народ». Причем употреблять не в этнографическом, не в идеологическом или каком-то еще смысле, а именно в смысле политическом. Когда налицо 90 или пусть даже 80 процентов поддержки, то это значит, что народ фактически совпадает с такой сугубо научной, эмоционально не окрашенной статистической категорией, как население. Как говорил Жан-Жак Руссо, «воля общая, или верховная, должна быть всегда преобладающей, быть единым правилом для всех остальных волеизъявлений». Как устроена такая «воля общая»? Это сложный вопрос, и решения, восходящие к Руссо, кажутся мне в целом неудовлетворительными. У Руссо народ в результате общественного договора возникает, так сказать, раз и навсегда. Общая воля не присутствует непременно в сознании каждого человека, необязательно осознается даже большинством. Наоборот, меньшинство может притязать на то, что выражает общую волю адекватно. У Гоббса, создавшего в Новое время традицию исследований общественного договора, всё было совсем по-другому. Здесь до сих пор много недоразумений. Часто считается, что Гоббс выводил возникновение государства из общественного договора. Но на самом деле Гоббс в «Левиафане» утверждал вот что. Общественный договор – это не какой-то единичный гипотетический акт, с которого началось существование государства, но постоянная готовность опознавать и осознавать себя как гражданина, который соединяет лояльность подданного суверену с пониманием своей принадлежности к огромному политическому телу, зримым выражением единства которого является всевластный и полноправный суверен. В готовности подчиняться его власти как законной дает себя знать непрерывность общественного договора. Если такой процесс хотя бы на какое-то время застопорится, то возникнет угроза обрушения политической жизни, разложения народа до первоначального – существовавшего до общественного договора – состояния, которое Гоббс называет multitudo – разрозненное множество. Зачем я всё это говорю? А затем, что названные закономерности работают и в наше время. Чем больше мы модернизируем государство, чем сильнее пытаемся уйти от привычек, традиций, устойчивых ритуалов и тому подобных вещей, тем явственнее оказываемся в сомнительной области, где может снова неожиданно возникнуть множество и заявить о себе как элементарная сила, неподвластная авторитетам стихия.

– Поясните, пожалуйста, эту мысль на каких-либо хорошо понятных всем нам примерах.

– Хорошо. Советская власть обладала большим набором идеологических инструментов, с помощью которых создается и поддерживается гражданская религия. Эту гражданскую религию в годы перестройки попытались как-то во что-то преобразовать и начали ее критически оценивать, подходя к ней с типично просвещенческими аргументами и доводами, в соответствии с которыми каждый человек есть непременно гражданин, обладающий достаточным уровнем политической зрелости, способный самостоятельно распоряжаться своей судьбой. А в результате мы получили проблему, которая всегда возникает при просвещенческой атаке на авторитаризм, когда просветители, стимулируя обрушение господствующего строя, оказываются абсолютно беспомощными в деле установления новых общепринятых ритуалов и оснований солидарности. С тех пор мы так и продолжаем искать новые «скрепы» для поддержания единодушия, которые были бы настолько же эффективными, насколько эффективной являлась советская идеология. И здесь возникла парадоксальная ситуация: идя по пути последовательного улучшения всего, что, казалось, и так хорошо работает на идеологическое обеспечение нашей власти, стали перестраивать и перекраивать некоторые действенные и зарекомендовавшие себя вещи. Например, образование. Такого количества мест в системе высшего образования, как сейчас у нас, не было и нет ни в одной стране мира. И в результате у нас явное перепроизводство людей с высшим образованием, мы своими руками взращиваем общество амбиций, не подкрепленных ни уровнем квалификации выпускников высших учебных заведений, ни реальными потребностями для России.

– А в каких еще сферах лучшее оказывается у нас врагом хорошего?

– Посмотрите на крайне неустойчивые идеологические конструкции, которые сейчас используются. Все они так или иначе направлены на приспособление настроений обычных людей под сиюминутные потребности государства, точнее, его верхушки, но в итоге ничего не получается. Почему в последнее время явно ослабла роль церкви в обществе – роль, которая еще несколько лет назад казалась чуть ли не официальной? Да потому что любая мощная конфессия обладает внутренней логикой, сложным содержанием и ее невозможно сделать просто инструментом текущей политики. Но то, что поначалу власть придала церкви чуть ли не государственный статус, а потом от нее отшатнулась, не прошло бесследно. Подобные метания из стороны в сторону ломают какие-то устойчивые реакции, устойчивые образцы восприятия мира, устойчивое представление о том, что возможно, а что в принципе невозможно сейчас и в дальнейшем. Чем более эффективно работает машина перенастройки общественных взглядов и их мобилизации на всё новые и новые цели, тем серьезнее оказываются антропологические последствия такого рода шараханий. И главное из этих последствий – нарастающая невосприимчивость к пропаганде, неспособность пропаганды формировать устойчивые идеологические конструкции, которые должны врастать глубоко и предопределять поведенческие решения человека даже при отсутствии какого бы то ни было внешнего воздействия, изнутри, что называется, по голосу сердца.

– Не кажется ли вам, что установка на такое неглубокое соскальзывание со смысла на смысл, с мнения на мнение является сознательным политтехнологическим приемом, очень даже соответствующим природе человека XXI века, который в принципе не умеет и не хочет глубоко копать?

– Несомненно, это сознательная и хорошо продуманная политика, которая, вероятно, и оправдывает себя в определенной временной перспективе. Но ее издержки тоже очевидны. Можно просто, что называется, сорвать резьбу, и человек начнет падать с пропагандистского крючка раньше, чем за него потянут. И потом если бы речь шла о каких-то частных корректировках, но не о смене стратегического курса в целом, то подобная ситуация могла бы продолжаться довольно долго. Но ведь мы часто имеем дело с разворотами на 180 градусов. Прямо как в знаменитой частушке нашего не такого уж и давнего прошлого: «Дорогой товарищ Тито, ты теперь наш друг и брат, как сказал нам сам Никита, ты ни в чем не виноват». Хотя, впрочем, и в колебаниях столь значительного диапазона может быть своя логика. Ведь какая сейчас главная задача у существующей политической системы? Разрешить имеющиеся экономические и технологические проблемы, при этом не ставя под угрозу само существование политической системы как таковой. И когда нам извне кто-либо предлагает прогресс в обмен на стабильность, мы говорим в ответ: а зачем нам ваш прогресс, если он может поколебать стабильность? Но ведь справедливо и обратное заключение – что полное отсутствие прогресса, застой также могут привести к нестабильности. Власть прекрасно осознает эту неизбежную развилку и старается балансировать между прогрессом и стабильностью, находить какой-то модус обретения прогресса без потери стабильности. Вчерашних врагов мы вдруг начинаем воспринимать как друзей и наоборот. Соответственно приходится придумывать новые мобилизующие смыслы и объяснения. И рано или поздно эти бесконечные переориентации сорвут нам резьбу, о чем я говорил. Это не просто раскачивающийся маятник, но маятник, ходящий к тому же еще в разных плоскостях. Операционально эта технология, может быть, и эффективная, но стратегически абсолютно безграмотная. Мобилизация ради мобилизации. Мобилизация ради достижения моментальной демонстрации единства. А когда происходит деградация большой политики, все мобилизационные мероприятия становятся мероприятиями тактическими.

– Как тут не наступить предчувствию реверса в состояние multitudo…

– Ну, может быть, не так уж всё и мрачно. Среднестатистический человек приобретает невероятную лабильность, невероятную готовность верить во что угодно и мобилизовываться под что угодно. И вместе с тем, как мне кажется, он неизбежно дезориентируется в том, что французские социологи Лоран Тевено и Люк Болтански называют экономикой величия. Экономика величия – это когда нормы и ценности отдельного человека, в соответствии с которыми он поступает, соотносятся с нормами и ценностями более высокого уровня. Люди, руководствующиеся экономикой величия, готовы терпеть невзгоды и лишения ради высоких смыслов. Но стоит только власти хотя бы даже незначительно снизить планку и уж тем более дать задний ход, и у человека, мотивированного экономикой величия, неминуемо наступает определенный внутренний диссонанс. Возникает закономерный вопрос: а оправданными ли были все эти тяготы и лишения ради светлого будущего, от которого теперь вынуждают отказаться или которое и подавно объявлено ошибочным, неправильным? Опасно, очень опасно так вот играючи относиться к установочным мотивациям общества. Легкомысленность в этом вопросе грозит деградацией народа в состояние множества. А на голос этого множества уже нельзя рассчитывать, с ним невозможно договориться на привычном для власти политическом языке. Если multitudo и готова по факту – подчеркиваю, по факту! – признать превосходящую силу, то она никогда не признает за этой силой какого-либо права. Произойдет обвальная делегитимация власти.

– А если борьба с коррупцией в верхних эшелонах станет, наконец, реальной, нешуточной, это разве не зацепит multitudo? Хотя бы как яркое зрелище?

– Борьба с коррупцией – это палка о двух концах, потому что если она станет особенно интенсивной, то неизбежно делегитимирует власть. А низового слоя бюрократов, который ждал бы, как в 37-м году, чтобы заступить на место репрессированных, сейчас нет.

– Разве нет? А как же офисный планктон, который спит и видит, когда снимут начальство и появятся вакансии для роста?

– Нет, офисный планктон – это не та сила, которая способна пойти на повышение на освободившиеся места. Главная задача офисного планктона – вообще выжить любой ценой. Проблема для него не в том, что вместо того, чтобы стать миллионерами, планктон оказался тем, кем является, а в том, что он изо всех сил держится за свое место, но над ним всё время висит угроза оказаться на улице. Каких-то больших карьерных амбиций у него нет вообще. Да и потом в принципе крайне маловероятно, что у нас сейчас может быть сверху дана команда «ударить по штабам». Думаю, что предстоящие президентские выборы продемонстрируют уверенность власти в самой себе и покажут, что никакая низовая стихия ей не угрожает.

– Можно ли найти какое-то сходство между нашей политической системой и политическими системами в других государствах? Например, в последнее время приходится сталкиваться с проведением параллелей между Россией и Турцией в смысле специфических особенностей политических режимов в обеих странах.

– Да, такие сравнения проводятся. В каком-то смысле правомерно поразмышлять о том, насколько ситуация в России напоминает расклад в странах, где долго не менялось первое лицо и где вокруг этого первого лица сложилась достаточно плотная среда его соратников, сподвижников, людей, которые кровно заинтересованы в сохранении именно данной фигуры в качестве лидера, а вовсе не самой формы власти, формы политического режима. Потому что форма может остаться неизменной, а во главе государства окажется новое лицо со своими соратниками, но такой сценарий не устраивает никого из тех, у кого сейчас есть власть, влияние и деньги. И сказать, что такой режим личной власти непременно рано или поздно должен прийти к краху просто из-за чьей-то усталости, мы не можем. Никакой связи между тем, что кому-то этого хочется, и тем, что это обязательно должно произойти, я не вижу. Для того, чтобы это произошло, чтобы декорации каким-то образом поменялись, необходимы достаточно сильное напряжение внизу и достаточно сильная заинтересованность наверху. А сейчас нет ни того ни другого. Другое дело, если вдруг по тем или иным причинам ситуация перестанет быть рутинной и начнутся какие-то серьезные события, – тогда перемены могут оказаться реальными. Но пока никаких серьезных симптомов такого разворота не просматривается – я, естественно, не оцениваю всерьез тлеющую всё последнее время с определенным и, кстати, довольно слабым накалом оппозиционную активность. К тому же обычно перед какими-то значимыми переменами в воздухе начинает что-то витать, что-то чувствоваться, а сейчас ничего подобного нет. Поэтому можно смело утверждать, что до выборов и даже в первое время после них вряд ли что-то всерьез поменяется. Но в то же время я не стал бы утверждать, что всё у нас так уж незыблемо и стабильно. В той общей неустойчивости, в какой мы живем вот уже несколько десятилетий, довольно быстро могут оформиться какие-то очень сильные группы, которые в случае перемен получили бы гораздо больше, нежели имеют сейчас – при отсутствии каких бы то ни было перемен. Тем более что разность внешнего и внутреннего потенциалов существует и возможности внешнего воздействия на внутреннюю ситуацию довольно велики. Хотя можно привести и противоположный аргумент. Сколько Запад ни посылал сигналов чуть ли не открытым текстом нашей элите, мол, сдайте своего Путина, а мы в обмен легализуем вас и вашу собственность, но ничего подобного так и не произошло: никто никого на сдал. Значит, существует вполне устойчивая заинтересованность – причем и здесь, и там – в статус-кво, в том, чтобы имеющаяся в России политическая система во главе со всё тем же самым первым лицом продолжала существовать и далее. Конечно, есть желающие пророчить другой ход событий. Но здесь нужны доказательства посильнее сегодняшних.

– Сейчас в связи с приходом в американский Белый дом Дональда Трампа много говорят о так называемой популистской революции. Но ведь и Владимир Путин в 1999 году пришел сначала в наш Белый дом, а затем и в Кремль тоже именно на волне массового антиолигархического протеста, то есть тоже в какой-то степени на популистской волне. В какой мере популистский тренд будет присутствовать в нашей политической жизни в обозримой перспективе?

– Я связал бы проблему популистского поворота с проблемой горизонта планирования, предвидения, принятия решений. То, что массы эмоциональны, подвижны, легко поддаются на обещания и не любят всякие неприятные разговоры, которые на самом деле являются разговорами профессионалов, хорошо известно, правда, переоценивать эмоциональность, напомню, нет резона. Принятие непопулярных решений всегда создает для политиков немалые проблемы: действительно, сложно, а подчас даже невозможно провести оздоровление экономики и при этом сохранить рейтинг. Вместе с тем общество всегда вправе задаться вопросом: а почему, собственно говоря, вдруг сложилась ситуация, вынуждающая затягивать пояса, выходит, те, кто выдавал себя за профессионалов-управленцев, допустили какие-то ошибки? Думается, что как раз такого рода недоуменные вопросы и лежат в основе нынешнего популистского поворота. Произошло во многом ожидаемое и имеющее внятные причины разочарование очень широкой массы людей в тех, кто выдавал себя за профессиональных управленцев. И на этом фоне единственным способом спасения существующей системы управления оказывается создание впечатления антисистемности: дескать, мы за народ, против политкорректности, глобализации и прочих маркеров, характеризующих прежнюю элиту. То есть главным лозунгом становится отстаивание интересов большинства, о котором, как оказывается, все забыли. Причем забыли не случайно, а потому, что легитимирующая политическая риторика, которая работала на глобализацию, совпала с интересами части управленцев, инкорпорированных в международный подвижный господствующий класс, получающий все профиты от транснациональной экономики. Сейчас предпринимается попытка всё это поломать, но нет никакой гарантии, что такая попытка окажется успешной.

– А договориться не получится? Может ли популистская власть просто откупиться от глобалистской элиты?

– Как откупиться, если все ведущие мировые пропагандистские ресурсы на протяжении последних десятилетий выстраивали идеологию глобализации? В одночасье развернуться в обратную сторону и переориентироваться на традиционные ценности не получится. Есть такое мнение, что Трамп уже умудрился создать много новых рабочих мест. Так ли это на самом деле – большой вопрос. Если даже и так, то еще не факт, что это будет иметь ожидаемый эффект. А с большой прессой, электронными медиа и университетами он никогда не примирится, это в принципе невозможно.

– Университеты – это тоже лоббисты глобализации?

– Университеты – это самостоятельный игрок, работодатель, финансовый инвестор, концентратор огромных ресурсов, важный составной элемент проекта глобализации.

– Наша трампомания, которая сейчас, конечно, уже не такая неистовая и экзальтированная, как в первые дни и недели после его победы в ноябре прошлого года, но всё же еще довольно ощутимая, – это что? Очередная глупость? Наивные надежды? Попытка перенять опыт популистской кампании в преддверии собственных президентских выборов?

– К сожалению, похоже, мы в очередной раз купились на красивую риторику. Возврат к традиционным ценностям? Прекрасно, но какая ключевая традиционная ценность Америки? Представление о том, что она самая главная, самая великая и никому ничего не должна. Вы это хотели? Вы это получили. Вы не хотели быть на вторых или третьих ролях? Хорошо, вообще не будете ни на каких ролях. В глобальном обществе вам пытались подыскать место, которое вы сочли для себя унизительным? escortlocal А теперь – если глобального общества не будет – у вас не останется даже этого обидного и оскорбляющего вас места. Точнее, это будет новое глобальное общество, в котором вам будет совсем плохо. Всё станет просто, ясно и предельно честно – сколько времени вы способны продержаться на внутренних ресурсах, при режиме санкций и при полном отсутствии доверия к международным правовым механизмам. Вы можете сколько угодно говорить, что выступаете как раз за международное право, а все остальные против него. Но почему, с какой стати эти остальные должны признать привилегированное положение такого интерпретатора международного права? Это возможно лишь в том случае, если тот, кто интерпретирует международное право, обеспечивает его сохранение, берет на себя функции мирового жандарма. Вы можете с этим справиться? Не можете. Наоборот, за вашей спиной и демонстративно помимо вас образуются коалиции, соглашаются между собой реальные мировые жандармы, а вы стоите и гордо говорите: «Я единственный, кто сохраняет верность международному праву». Эта позиция очень красивая, но фиктивная. То есть, условно говоря, если раньше вы могли прийти в суд, что-то проиграть, но и что-то выиграть, то теперь всё по-другому: у вас арестовывают имущество, а вы не можете подать в суд, потому что вы этот суд не признаете. Так нельзя: здесь играю, а здесь не играю. Великая держава должна демонстрировать договороспособность, тогда и только тогда ее признают великой. У популистов короткий горизонт планирования. Не могу с уверенностью сказать это про популистов американских, но у наших популистов – точно. Мы медленно, но неуклонно подходим к исчерпанию ресурсов планирования, ресурсов понимания. А это значит, что несомненно должны появиться люди, которые захотят играть на возникающих проблемах и тем самым работать на собственные интересы. И чем дольше мы будем плыть без какого бы то ни было понимания стратегии, тем больше будет таких желающих. Кто эти люди – я не знаю. Но то, что они не могут не появиться, а то и уже появились, – это абсолютно очевидно.

– Александр Фридрихович, спасибо вам за интересный разговор, за те неожиданные суждения, которые вы высказали по поводу вещей привычных, обыденных и, как правило, не вызывающих желания смотреть на них в каком-то новом ракурсе. Хочется надеяться, что ваши предостережения по поводу возможных рисков для нашей политической системы будут услышаны и должным образом восприняты и властью, и обслуживающим власть экспертным сообществом.